Юрюзанский леспромхоз расположен на территории Катав-Ивановского района Челябинской области, управление его находится в городе Юрюзани. Это одна из старейших лесозаготовительных организаций на Южном Урале, развитие которой началось с производственных участков Юрюзанской лесоконторы села Тюлюк.

До 1917 года леса и земли в этом районе принадлежали князю Белосельскому-Белозерскому. Жители Тюлюка и других близлежащих сел начали выжигать древесный уголь кучным способом и строить углевыжигательные печи, а затем по зимнему пути возили древесный уголь на лошадях на Юрюзанский завод, также принадлежащий князю Белосельскому-Белозерскому, владельцу всех лесов Уфимской губернии.

После революции 1905 года завод был закрыт, долгое время бездействовал и возобновил свою работу только в 1922 году, в связи, с чем вновь потребовался уголь. Была открыта лесная контора завода, на которую возлагалась организация лесозаготовок и углежжения. Заработали углевыжигательные печи и кучи, в зимнее время уголь поставлялся на лошадях целыми обозами на Юрюзанский и Саткинский заводы.

Лесная контора объединяла мастерские участки лесозаготовителей: Тюбелякский, который готовил и сплавлял дрова по речке Силья в бывшую Сельинскую Запань, а также Месединский, Екатериновский, Нижне-Калгазинской, Тюлюкский, Березякский и Александровский. Самой главной производственной единицей была Юрюзанская запань, где было построено три большие группы углевыжигательных печей.

На лесозаготовки, где работали практически все местные жители, на зимний сезон из соседней Башкирии приезжали рабочие целыми деревнями. Например, в Тюлюк, где в то время уже было 200 домов, приезжали сезонники из сел Минки, Первухи, Яхино и других населенных пунктов. Летом Юрюзанская лесоконтора усиленно занималась заготовкой древесины, зимой возила ее на берега рек, весной сплавляла в запани и там выгружала ее из воды. Большинство этих дров шло на переуглевыжигание в печках, полученный древесный уголь отгружался потребителям.

Самой ответственной работой лесозаготовителей считался сплав древесины, от него в целом зависела вся экономика и, следовательно, благополучие всего предприятия. Для охраны заготовленной древесины от пожаров существовали конные пожарники, их называли «огневиками», в 1923 году первым заведующим Юрюзанской лесоконторы был назначен Александр Дмитриевич Ковшов, это был обаятельный человек, работник с кипучей, неиссякаемой энергией. Не имея технического образования, он знал досконально все, что касалась лесозаготовок, сплава и углежжения, был прекрасным организатором всего производства.

В 1926 году руководство Южно-Уральского лесного треста вручило А.Д Ковшову серебряный топор — как лучшему лесозаготовителю Урала.

С приходом его к руководству лесная контора была преобразована в лесной округ, которому кроме лесозаготовок подчинили лесничества с объездчиками. В 1923 году была установлена телефонная связь со всеми мастерскими пунктами и лесничествами.

В течение следующего десятилетия постоянно происходили реорганизации, и только в 1937 году леспромхоз стал хозяйственно самостоятельным предприятием.

В начале 20-х годов технология лесозаготовок предусматривала в основном заготовку дров для углежжения, даже в ущерб производству деловой древесины. По-прежнему из древесины, поставляемой в Юрюзанскую запань сплавом, на действующих здесь углевыжигательных печах выжигался древесный уголь, который поступал затем на заводы Златоуста, Сатки.

В конце 20-х годов началось грандиозное строительство — на Южном Урале возводились предприятия машиностроительной и металлургической промышленности. Для строительства промышленных объектов и объектов соцкультбыта в больших объемах потребовалась деловая древесина и пиломатериал. Нужно было срочно увеличить выпуск деловых сортиментов за счет сокращения выпуска дров для углежжения. Руководство Министерства металлургической промышленности Союза и главного управления «Спецсталь», куда входил леспромхоз, приняло решение о строительстве лесозавода в Юрюзани. Поставка пиловочника на лесозавод планировалась сплавом в Юрюзанскую запань; к ее реконструкции, связанной с необходимостью принимать деловую древесину, приступили уже в начале 30-х годов.

Строительство лесозавода началось в 1935 году, работы здесь проводились круглый год. Сюда были привлечены высококвалифицированные бригады плотников — около 300 человек во главе с бригадиром П.А. Катмаевым, который впоследствии работал в леспромхозе прорабом до 1965 года. Под его руководством на Южном Урале уже были построены крупные промышленные предприятия.

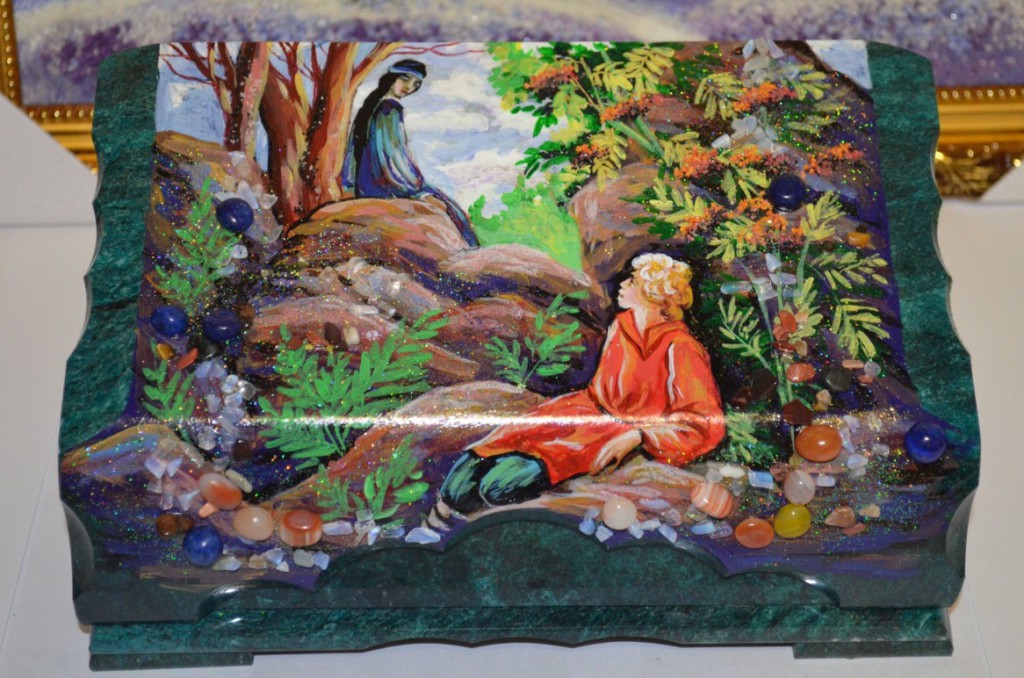

Производство тарных комплектов в Тюлюкском комплексном лесопункте Юрюзанского леспромхоза

Производство тарных комплектов в Тюлюкском комплексном лесопункте Юрюзанского леспромхоза

Через год на строящийся завод приехали квалифицированные рабочие — эксплуатационники разных профессий — рамщики, пилоточи, машинисты локомобилей и др.

Плавным механиком стройки стал Иван Васильевич Захаров, ранее работавший в Ульяновской области, после пуска завода он трудился на нем более 35 лет. Это был опытный, умный руководитель, в коллективе его называли создателем завода.

К осени 1936 года удалось завершить работы по строительству лесопильного цеха, котельной, насосной станции и других объектов, и в ноябре лесозавод встал в строй действующих лесоперерабатывающих предприятий. В лесопильном цехе были установлены три лесопильные рамы РЛБ-75 — Болиндер. В первые годы работы предприятия почти вся продукция поставлялась на строительство Магнитогорского металлургического комбината.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны кроме пиломатериалов на заводе изготавливалось большое количество ящиков для упаковки снарядов, мин, патронов и другой продукции для оборонной промышленности. Лесозаготовители обеспечивали деловой древесиной и дровами промышленные предприятия области, многие другие отрасли, в т.ч. строителей. Продолжался выжиг древесного угля и поставка его металлургическим заводам вагонами по железной дороге в количествах, предусмотренных оборонным заказом.

Люди, лошади, техника были отданы фронту, оставшимся приходилось очень трудно. В начале войны в армию ушло более 150 мужчин. Около 60% объема лесозаготовительных работ легло на плечи женщин. Большую помощь в выполнении плана и поставке оборонным предприятиям оказывали колхозники.

На всех видах работ — от валки леса до сплава и выгрузки приплавленной древесины — преобладал тяжелейший ручной труд, не хватало продуктов питания, одежды и обуви, необходимых инструментов, фуража и сбруи для лошадей. Люди работали не жалея сил, не считаясь с трудностями и временем.

В первые послевоенные годы из-за отсутствия летних лесовозных дорог и механизмов на вывозке леса леспромхоз продолжал работать сезонно. Ручной оставалась валка леса и раскряжевка хлыстов. Вывозка леса производилась, в основном, на гужевом транспорте — использовались собственные и привлеченные на сезон лошади. И все-таки ослабленное войной хозяйство начало постепенно налаживаться.

Директором леспромхоза в это время был Александр Прокопьевич Крохин, прошедший путь от рабочего до директора леспромхоза. В должности главного инженера работали И.Р. Тишкин и затем Г.О. Захаревский.

Из-за отсутствия дорог и автомашин рабочих лесозаготовителей не могли доставлять ежедневно на работу и обратно, и им приходилось в течение не-дели жить в построенных на участках бараках: в Тюлюкском лесопункте — на участках Матрешкино и Каменный ключ, в Месединском лесопункте — на участках Средняя и Нижняя Калгаза, Усть-Буланка и Куткурка, в Запанском лесопункте — на участках Бархотник и Аксарка. На выходной, один раз в неделю, рабочие приезжали домой на лошадях, которые использовались для вывозки древесины и находились на этих же участках, где были построены конные дворы.

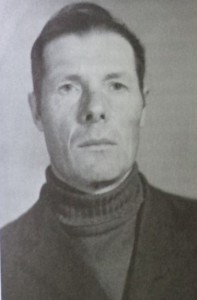

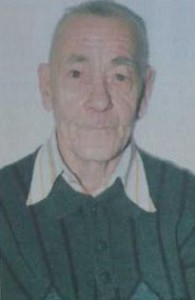

Иван Васильевич Захаров — первый главный механик Юрюзанского ДОКа, старший инженер ДОКа (1932-1977). Глава династии механиков Юрюзанского леспромхоза, общий стаж династии 130 лет

Иван Васильевич Захаров — первый главный механик Юрюзанского ДОКа, старший инженер ДОКа (1932-1977). Глава династии механиков Юрюзанского леспромхоза, общий стаж династии 130 лет

Труженики леса испытывали большие неудобства, но считали это временным явлением и добивались невиданных трудовых успехов. В леспромхозе в это время работали целые династии, начиная с династии Крохиных, во главе которой стоял А.П. Крохин, директор леспромхоза. Его сын Алексей был коновозчиком, трактористом, лучшим механиком лесопункта, второй сын — Борис работал нормировщиком, начальником нижнего склада, дочь Зоя трудилась на лесозаготовках, была счетоводом, дочь Тамара учила ребятишек в школе леспромхоза.

Двоюродные братья Михаил Ильич, Николай Ильич, Павел Ильич Крохины были высококвалифицированными рабочими на лесозаготовках и сплаве. Улучшение условий труда и быта наступило в конце 40-х годов. В это время леспромхоз энергично занимается механизацией лесозаготовок. Сначала получает в свое распоряжение электропилы ВАКОПП и передвижные электростанции, затем бензомоторные пилы «Урал», трелевочные трактора КТ-12, трактора С-80, автомашины ЗИС-5 и ЗИС-21.

В связи с этим на рабочих местах, на курсах и лесотехнических школах начали готовить кадры механизаторов — шоферов, трактористов, крановщиков, электромехаников, мотористов бензопил и электропил и рабочих других профессий. Приезжают молодые специалисты из техникумов, вузов, лесотехнических школ и училищ.

Сохранились имена лучших рабочих, победителей соревнований военных и послевоенных лет. Это лесорубы братья Поповы Иван Дмитриевич, Николай Дмитриевич и Андрей Дмитриевич — вальщики леса, непревзойденные мастера своего труда.

Братья Пилецкие — Александр Ефимович, Яков Ефимович — тоже вальщики леса, бригадиры лесозаготовительных бригад.

Лучшие шоферы, передовики производства, на вывозке леса: В.И. Захаров, И.М. Тишков, А.М. Старичихин, Н.К. Громенко, А.И. Залевский, П.С. Васильченко. Лучшими лесорубами и рабочими на сплаве в тот период были А.А. Крохин, Н.И. Крохин, Н.В. Горожанин, И.Е. Горожанин, П.С.

Назаров, В.А. Грибков, И.А. Лопаков, А.П. Крысин, К.И. Цапов, Е.А. Буренков, В.П. Игнатов, X. Нуриев, Т. Сатритдинов и многие другие. Благодаря самоотверженному труду этих людей, леспромхоз в самое короткое время восстановил ослабленное войной хозяйство.

Геннадий Иванович Захаров (слева) — старший сын И. В. Захарова, главный механик ДОКа, участник Великой Отечественной войны; доброволец, инвалид ВОВ (1943-1985)

Геннадий Иванович Захаров (слева) — старший сын И. В. Захарова, главный механик ДОКа, участник Великой Отечественной войны; доброволец, инвалид ВОВ (1943-1985)

Валентин Иванович Захаров (справа) – младший сын И. В. Захарова, начинал учеником слесаря, был шофёром лесовозной автомашины, механиком, затем старшим механиком лесопункта.

Валентин Иванович Захаров (справа) – младший сын И. В. Захарова, начинал учеником слесаря, был шофёром лесовозной автомашины, механиком, затем старшим механиком лесопункта.

В 1957 году, когда был образован Челябинский совнархоз, трест «Чедяблесдревмет» ликвидировали, и вместо него, было создано два лесозаготовительных треста «Челяблес», подчинившийся руководству совнархоза и Южуралтяжстройлесу, подчиненный управлению строительства совнархоза. Управление треста «Челяблес» перебазировалось из Златоуста в Челябинск.

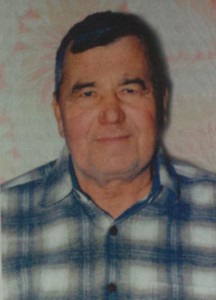

Фёдор Андреевич Ломакин (слева)– вальщик леса Юрюзанского леспромхоза

Фёдор Андреевич Ломакин (слева)– вальщик леса Юрюзанского леспромхоза

Иван Петрович Самарин (справа) – шофёр лесовозной машины комплексного лесопункта Юрюзанского леспромхоза

Иван Петрович Самарин (справа) – шофёр лесовозной машины комплексного лесопункта Юрюзанского леспромхоза

В этом же году в соответствии с постановлением совнархоза из треста «Южуралтяжстройлес» в состав Юрюзанского леспромхоза на правах лесопункта был передан Минский леспромхоз. В течение 1957- 1963 годов продолжалась реорганизация лесозаготовительной промышленности, так, в 1958 году было создано Челябинское управление лесной и деревообрабатывающей промышленности на базе ликвидированных лесозаготовительных трестов «Челяблес» и «Южуралстройтяжлес», областного Управления мебельной и деревообрабатывающей промышленности и Управления местной промышленности облисполкома. Тогда произошло объединение Тюлюкского лесопункта с Тюлюкским ДОЗом деревообрабатывающей промышленности облисполкома и Месединского лесопункта с Месединским деревообрабатывающим заводом. В 1960 году леспромхозу был передан Юрюзанский лесхоз.

Долгое время всю древесину со сплава леспромхоз поставлял Юрюзанскому деревообрабатывающему комбинату, но в 1958 году его руководители предупредили руководство леспромхоза, что со следующего года отказываются принимать деловую древесину лиственных пород (пиловочник и стройлес), а также топливные и технологические дрова со сплава. Другого потребителя этих сортиментов у леспромхоза не было, и предприятие попало в сложную ситуацию и связи с отсутствием отгрузочных пунктов и нижних складов с железнодорожными отгрузочными пунктами, которые бы примыкали к железнодорожным станциям. Нужно было срочно принимать решение о переработке древесины лиственных пород на местах — лесопунктах.

Не было дорог круглогодового действия, связывающих основные лесозаготовительные пункты Тюлюкский и Месединский с Юрюзанью, где имелся отгрузочный пункт у линии железной дороги. Объем заготовки и вывозки на этих лесопунктах превышал 70% от общей вывозки по леспромхозу, леспромхоз был на грани остановки деятельности. Было принято решение о строительстве лесопильных и тарных цехов по переработке древесины лиственных пород на пиломатериалы, тарные комплекты, упаковочный брус для стального листа Магнитогорского металлургического комбината. Выпуск продукции в этих цехах проводился круглый год, а вывозка готовой продукции только зимой по зимним дорогам. Сплав леса, как дров, так и всей деловой древесины, с 1961 года был полностью прекращен.

В 1960 году в Тюлюке за полгода удалось построить лесопильно-тарный цех и установить раму РД-75, в это же время были построены цеха в Александровке Тюлюкского лесопункта, в Меседе и Первухи Месединского лесопункта с установкой новых лесопильных рам Р-65 и Р-64. Тем самым была решена проблема переработки древесины лиственных пород. Заготовка и вывозка древесины в этих лесопунктах производились в хлыстах, но не к сплавным рекам дня дальнейшего сплава, а к вновь построенным деревообрабатывающим цехам, где хлысты разделывались на сортименты.

Хвойный пиловочник в сортиментах в дальнейшем поставлялся в зимнее время на Юрюзанский ДОЗ, фанерный кряж и рудстойка вывозились на станцию Красная Горка (Юрюзань) для отгрузки потребителям. Пиловочник лиственных пород частично поставлялся на Красную Горку для дальнейшей отгрузки. В 1963 году была построена дорога круглогодового действия Юрюзань — Меседа — Тюлюк.

Андрей Савельевич Пазуха — энергетик, главный энергетик, заместитель директора, председатель профкома Юрюзанского леспромхоза. Работал на предприятии в 1945-1989 гг.

Андрей Савельевич Пазуха — энергетик, главный энергетик, заместитель директора, председатель профкома Юрюзанского леспромхоза. Работал на предприятии в 1945-1989 гг.

С вводом этой дороги вывозка готовой продукции с Тюлюкского и Месединского лесопунктов стала проводиться круглый год, хотя вывозка древесины оставалась сезонной, т. е. осуществлялась в зимнее время.

В это время на станции Красная Горка был построен отгрузочный тупик с разделочными и отгрузочными эстакадами. Установлен был консольно-козловой кран КК-5,5, а затем большой кран — грузоподъемностью 30 т. Вопрос с реализацией и вывозкой древесины лиственных пород был решен полностью, а также ритмично шла поставка потребителям продукции деревопереработки от цехов Тюлюкского и Месединского лесопунктов.

В 60-е годы леспромхоз вновь не раз подвергался реорганизациям, связанным с соединением и разъединением с рядом предприятий. В то же время это был период наиболее интенсивного развития леспромхоза на базе применения новых методов труда и освоения новых механизмов и оборудования на всех переделах работ.

Директором леспромхоза с 1956 года, т.е. в пору реорганизации и бурного развития, был Ю.Н. Волков, главным инженером — Ф.И. Пепеляев, а затем Б.Н. Сухарев.

Заготовку и вывозку леса в сортиментах перевели на заготовку и вывозку в хлыстах. Вывозка осуществлялась автомашинами новых марок МАЗ-501 и ЗИЛ-157.

Несмотря на большие работы по реконструкции нижних складов и отвлечение значительного количества рабочей силы, все удавалось делать без срыва планов и принятых обязательств.

Особо хочется отметить коллектив Минского лесопункта и его руководство во главе с начальником лесопункта С.Е. Узингиным, который руководил лесопунктом более 25 лет. Это был энергичный, волевой и хозяйственный руководитель, пользовавшийся большим авторитетом и уважением в коллективе лесопункта и леспромхоза.

На лесопункте работали замечательные кадры. Высококвалифицированные рабочие — бригадиры малокомплексных бригад Е.С. Кобец, Д.Б. Мединский, В.Е. Малошенко, трактористы А.Ф. Харитонов, С.В. Просников,

Веденеев, шоферы на вывозке леса: П. А. Дулетов, награжденный орденом Ленина за выдающиеся показатели в труде, Н.Т. Николаев, Н.Ю. Бакота, П.А. Чуприн, В.В. Кушнеров. МЛ. Устинкин — универсальный непревзойденный механизатор-шофер, крановщик авто- и мостового кранов. Многие неназванные здесь рабочие других профессий заслуживают большого уважения за свой самоотверженный, высокопроизводительный труд.

На нижнем складе Минского лесопункта был установлен мостовой кран грузоподъемностью 20 т на разгрузке автомашин и погрузке вагонов, подобных механизмов еще не было в других подразделениях леспромхоза.

В 70-х годах в леспромхозе на Запанском лесопункте была построена первая разделочная эстакада с сортировочным транспортером и установкой башенного крана БКСМ-14. Затем подобная эстакада была сооружена на Минском лесопункте с установкой башенного крана БКСМ-14, позже была построена разделочная эстакада с сортировочным транспортером и установкой башенного крана Т-226 на Тюлюкском лесопункте.

Самым крупным подразделением в леспромхозе был Запанский лесопункт; в 1961 году объем вывозки составил 54,4 тыс. м3, а в 1968-м — уже 71 тыс. м3. На нижнем складе возле станции Красная Горка были построены железнодорожный тупик, подъездные пути и подштабельные места для складирования сортиментов древесины и отгрузки потребителям продукции деревопереработки.

Для того чтобы увеличить нагрузку на лесовозные машины, в леспромхозе были разработаны и изготовлены прицепы «македоны», нагрузка даже короткомерной продукции на рейс составляла более 20 м3. Разгрузка автомашин и погрузка вагонов производилась козловым крином ККС-30-42, который разгружал лесовоз — «македон» в два приема. Этим же краном сразу за четыре приема с «македонов» загружали вагон с продукцией, поступающей с Тюлюкского и Месединского лесопунктов.

Отсутствие надежного энергоснабжения на лесопунктах сдерживало увеличение выпуска товарной продукции из лиственной древесины, неудовлетворительное энергоснабжение сказывалось и на предприятиях торговли, соцкультбыта и на условиях жизни населения поселков.

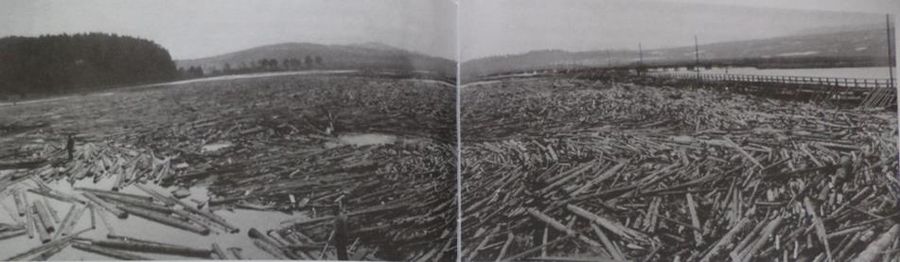

Молевой сплав древесины по р. Юрюзань. Древесина, прибывшая в Юрюзанскую запань. Фото 8 мая 1941 года

Молевой сплав древесины по р. Юрюзань. Древесина, прибывшая в Юрюзанскую запань. Фото 8 мая 1941 года

Еще в середине 60-х годов леспромхоз собственными силами успешно решил проблему строительства ЛЭП-6, ЛЭП-10 кВт с установкой подстанций и подключением к системе «Челябэнерго» всех цехов, участков, объектов торговли и жилых домов всего леспромхоза. Так, одними из первых были подключены к сетям «Челябэнерго» пос. Гавань Серпиевского лесопункта, а затем села Меседа, Первуха, Тюлюк. На постоянное, качественное электроснабжение перешли производственные объекты (гаражи, деревообрабатывающие цеха), использовалось оно и для бытовых нужд. Организацией работ и непосредственным личным участием в электрификации поселков, проектированием и строительством ЛЭП занимались старший инженер-энергетик леспромхоза Андрей Савельевич Пазуха, энергетик Месединского лесопункта Иван Васильевич Буренков.

Самой высокой оценки заслуживает работа электриков И.В. Карабанова, П.И. Дурина, И.Д. Новикова, Н.Н. Королева, И.В. Шубина, М.В. Мамыкина и многих других. Особо хочется отметить заслуги в электрификации села Тюлюк начальника лесопункта Петра Михайловича Буренкова. Работали на строительстве ЛЭП-10 по 12 — 14 часов, т.е. весь световой день. Очевиден и результат такой работы: за 7 месяцев 1964 года, можно сказать, вручную была построена линия электропередачи протяженностью 24 км, проходящая по сложному горному рельефу, где невозможно было применение механизации — кранов и другой специальной техники.

В эти годы в леспромхозе ведутся большие работы по строительству жилья, столовых, магазинов, клубов, детских садов. Построены водопроводы в селах, начато строительство котельных по использованию отходов, а к централизованному теплоснабжению были подключены детские сады, столовые, магазины, школы, медицинские пункты и другие объекты.

Все мероприятия по улучшению работы в производственной, бытовой, социальной сферах привели к резкому сокращению текучести рабочих кадров и ИТР, которая составила 15—17 % по уважительной причине (уход на пенсию, из-за болезни).

На основании приказа по Управлению лесной и деревообрабатывающей промышленности Южно-Уральского совнархоза в 1962 году было проведено объединение Юрюзанского и Катавского леспромхозов в один Юрюзанский, куда вошли еще два лесхоза — Юрюзанский и Катав-Иванский и Катавский химлесхоз. На базе Катавского леспромхоза был организован Катавский лесопункт с тремя производственными участками — Гаванским, Лемезинским и Нильским.

Фактический объем вывозки Катавского леспромхоза за 1962 год составлял 168 тыс. м3 деловой — 112 тыс. м3 производство пиломатериала — 26.0 тыс. м3 производство живицы — 641 т.

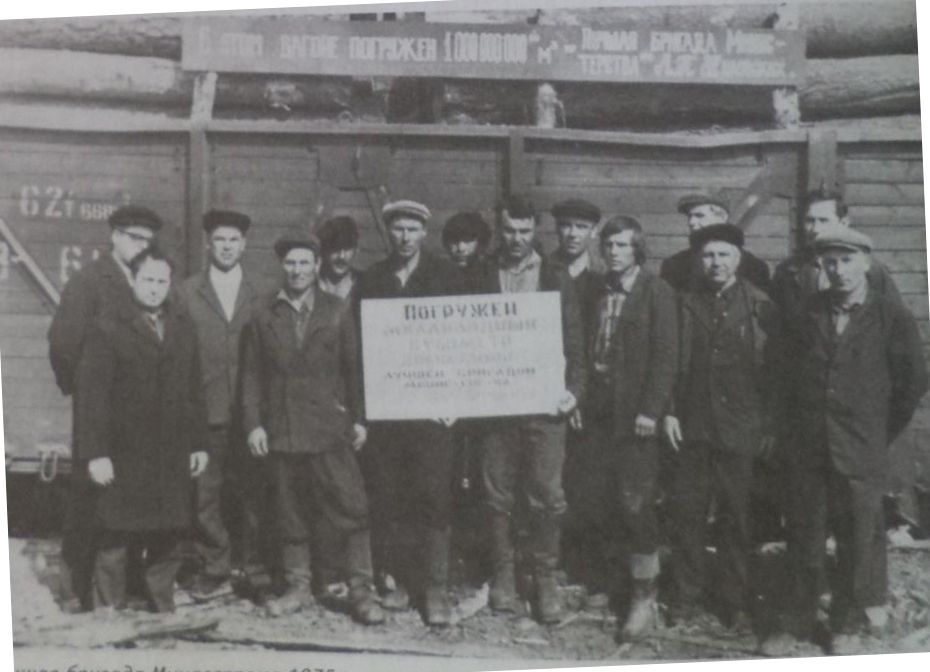

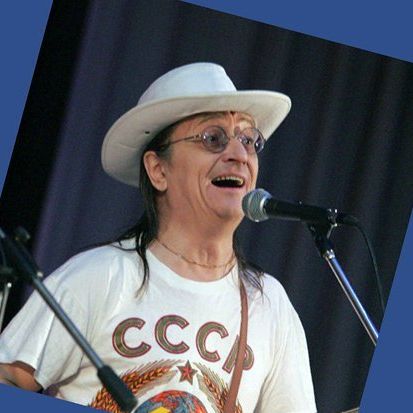

Лучшая бригада Минлеспрома 1975 г., погрузившая один миллион кубометров леса. Бригадир грузчиков — А.П. Шиловских. Слева направо: директор ЛПХ И.В. Дрючевский, начальник сбыта Челяблеса А.Н. Вязников, бригадир погрузки А.П. Шиловских, стропальщики Л. Трефилов. В.Н. Шерстнев, машинист башенного крана В.Ф. Смольников, стропальщики Р. Фанзулин, 0. Кобец, машинист башенного крана А.Е. Голубев, стропальщик А. Драгунов, зам. профкома И.М. Новоженин, мастер отгрузки М. О. Котов, начальник лесоучастка Г. И. Иванов, начальник нижнего склада Н.Х. Чекоев

Лучшая бригада Минлеспрома 1975 г., погрузившая один миллион кубометров леса. Бригадир грузчиков — А.П. Шиловских. Слева направо: директор ЛПХ И.В. Дрючевский, начальник сбыта Челяблеса А.Н. Вязников, бригадир погрузки А.П. Шиловских, стропальщики Л. Трефилов. В.Н. Шерстнев, машинист башенного крана В.Ф. Смольников, стропальщики Р. Фанзулин, 0. Кобец, машинист башенного крана А.Е. Голубев, стропальщик А. Драгунов, зам. профкома И.М. Новоженин, мастер отгрузки М. О. Котов, начальник лесоучастка Г. И. Иванов, начальник нижнего склада Н.Х. Чекоев

В объединенном леспромхозе фактические объемы составили: объем вывозки — 410 тыс. м3 деловая — 275 тыс. м3 производство пиломатериала — 51.0тыс. м3 производство живицы — 1 165 т. Таким образом, объединенный леспромхоз стал самым крупном, хорошо механизированным предприятием в Управлении лесной и деревообрабатывающей промышленности Южно-Уральского совнархоза. Первым директором объединенного леспромхоза был Юрий Николаевич Волков (1962—1969), главным инженером — Александр Васильевич Чернов, бывший главный инженер Катавского леспромхоза; с января 1963 года главным инженером стал Николай Степанович Лящук. Предстояла большая, сложная работа по механизации всех производственных процессов единого, мощного предприятия. Трудности организационного периода леспромхоз преодолел в течение двух лет.

После объединения и проведения ряда организационно-технических мероприятий по механизации нижнескладских работ и в структуре использования древесины леспромхоз добился роста производства и производительности труда по всем показателям. Перевыполнен план по прибыли.

После объединения руководство леспромхоза стало уделять больше мания развитию Катавского лесопункта (бывшего Катавского леспромхоза), производственной и социальной сфер.

Под постоянным контролем находилось и развитие лесопунктов Тюлюкского, Месединского, Запанского и Минского, бывшего Юрюзанского леспромхоза.

По-прежнему большое внимание уделялось переработке и использованию лиственной древесины на лесопунктах. В это время был построен новый лесопильно-тарный цех в Месединском лесопункте на базе рамы РД-73.

Андрей Иванович Залевский — лучший водитель лесовозной автомашины Юрюзанского леспромхоза. Проработал на предприятии 28 лет.

Андрей Иванович Залевский — лучший водитель лесовозной автомашины Юрюзанского леспромхоза. Проработал на предприятии 28 лет.

Все работы проводились с большим напряжением, но без срыва основного производственного плана.

В 1969 году директор Юрюзанского леспромхоза Ю.Н. Волков был назначен главным инженером комбината «Челяблес» и директором Юрюзанского леспромхоза стал Иван Васильевич Дрючевский, главным инженером — Виталий Иванович Декин.

На Катавском лесопункте возводились промышленные объекты, намечались большие изменения в социальной сфере. За два года были построены лесопильный и тарный цеха. Начато строительство Дворца культуры в пос. Магнитострое, появились столовая, магазин, двухквартирные дома на мастерских участках. В пос. Лемеза — магазин, школа, двухквартирные жилые дома, клуб.

Строятся лесовозные дороги круглогодового действия. Катавскому лесопункту выделяется львиная доля техники, поступавшей в леспромхоз. Объем заготовки в Лемезинском производственном участке к 1970 году составил 130 тыс. м3, и вся трелевка хлыстов производилась тракторами Т-100.

Гаванский лесопункт переводится в Серпиевку и получает название Серпиевского лесопункта. Здесь также строятся дороги круглогодового действия. Хлысты с Серпиевского лесопункта везут на Катавский нижний склад, который не справляется с таким большим объемом раскряжевки из-за перегруженности склада древесиной. Поэтому сооружается Кропачевский нижний склад. Возводится разделочная эстакада с сортировочным транспортером, позже еще одна с сортировочным транспортером, подводится тупик, устанавливается башенный кран. Ведется строительство столовой, конторы нижнего склада и двухквартирных домов. Дня сезонных рабочих построено благоустроенное общежитие. Все хлысты с Серпиевского лесопункта свозятся на Кропачевский нижний склад для разделки и погрузки в вагоны МПС.

Была построена дорога круглогодового действия Лемеза — Бедярыш.

С вводом в эксплуатацию открыто автобусное движение Катав-Ивановск — Бедярыш. На нижнем Катавском складе проведены колоссальные работы по реконструкции склада, практически на месте старого был построен новый нижний склад. До реконструкции из-за крайне малой емкости склада и больших объемов вывозки в зимний период вывозимые хлысты разбрасывались на расстояние до 8 км, в результате все плошали, прилегающие к нижнему складу, в т.ч. и рядом с поселком Магнитострой, были заложены хлыстами.

То же самое наблюдалось и с сортиментами, которые из-за малой емкости склада также отвозились на сторону, в т.ч. на огороды поселка, с последующей подвозкой тракторами к фронту отгрузки. Весь эффект использования зимнего периода на вывозке сводился осенью к нулю: весь летний период приходилось собирать хлысты и сортименты, разбросанные зимой. Было принято решение полностью перестроить весь технологический процесс на нижнем складе.

В 1973 году леспромхозу был передан Юрюзанский ДОЗ, который до этого периода как самостоятельное предприятие подчинялся комбинату «Челяблес». Это переподчинение было положительно воспринято коллективом и в перспективе оказало благотворное влияние на развитие леспромхоза. Директором леспромхоза был Иван Васильевич Дрючевский (1969—1976), главным инженером — Виталий Степанович Декин. С ноября 1976 года директором стал B.C. Декин, главным инженером И. В. Буренков.

На фото Иван Васильевич Дрючевский – директор Юрюзанского леспромхоза(1969-1976)

На фото Иван Васильевич Дрючевский – директор Юрюзанского леспромхоза(1969-1976)

В 70-е годы были продолжены начатые ранее работы по дальнейшей механизации нижних складов.

Леспромхоз вступает в пору своего наивысшего развития. Для этого времени характерны механизация лесосечных работ, внедрение агрегатных машин на валке, трелевке, обрубке сучьев и погрузке вагонов крупными пакетами, автоматизация раскряжевки, рост объемов переработки и комплексного использования сырья.

В 77-м — 78-м годах на Катавском лесопункте полностью был реконструирован нижний склад с объемом раскряжевки хлыстов 164 тыс. м3. Была построена первая полуавтоматическая линия ЛО-15С, установлен козловой кран К-305 грузоподъемностью 30 т для разгрузки хлыстов с лесовозных машин и подачи на новую разделочную площадку к ЛO-15С, а также штабелевки хлыстов в запас от зимней вывозки.

Для выемки сортиментов из карманов-накопителей, для подачи пиловочника в лесопильный цех и погрузки вагонов МПС, был установлен башенный кран БКСМ-14. Были смонтированы еще две полуавтоматические линии на разделке хлыстов ЛО-15C, установлен второй козловой кран ЛТ-62 для разгрузки лесовозных машин и подачи хлыстов на полуавтоматические линии ЛО-15С и складирование хлыстов в запас от вывозки, в зимнее время.

В это же время за счет удлинения погрузочных тупиков фронт единовременной подачи вагонов увеличился в три раза и составил 20 физических вагонов, а фронт единовременной погрузки — 6 физических вагонов. Погрузка вагонов производилась крупными пакетами и пакетами в полужестких стропах. Таким образом, перепростой вагонов был полностью ликвидирован.

В сентябре 1977 года на Юрюзанском ДОЗе произошел пожар. Огнем был полностью уничтожен лесопильный цех, работавший на базе трех лесопильных рам РЛБ-75 — Болиндер. Мощность цеха по выпуску пиломатериалов составляла более 50 тыс. м3, в т.ч. обрезного пиломатериала — 15 тыс. м3. Под угрозой срыва оказалось выполнение плана производства и поставки пиломатериалов строительным организациям и заводам области. Со стороны леспромхоза были приняты самые экстренные и неотложные меры по восстановлению цеха, квалифицированные рабочие были направлены на восстановительные работы. Массовых простоев, благодаря этому, удалось избежать. Объединением «Челяблес» были выделены необходимые материалы и оборудование и командированы электросварщики, слесари из других леспромхозов объединения. Большую помощь в восстановлении оказали строительные организации области. Ответственность за ход строительства нового лесопильного цеха была возложена на главного инженера Ивана Васильевича Буренкова.

На фото Иван Васильевич Бурёнков – директор Юрюзанского ЛПХ(1981 – 1994)

На фото Иван Васильевич Бурёнков – директор Юрюзанского ЛПХ(1981 – 1994)

Три лесопильные рамы РД-75-6 с подающими сортировочными транспортерами были запущены в работу к концу 1978 года. Активное участие в строительстве и пуске лесопильного цеха в эксплуатацию принимал начальник ДОЗа Петр Михайлович Буренков. Он внес ряд ценнейших рационализаторских предложений, после внедрения, которых и ДОЗ, и в целом леспромхоз получил большой экономический эффект. Так, например, были ликвидированы перевалочные работы по подвозке пиломатериала к фронту отгрузки, сокращены ручные операции на сортировке пиломатериала и его отгрузке за счет продления железнодорожного тупика вдоль лесопильного цеха и установки башенного крана БКСМ-14.

С большой отдачей на восстановлении ДОЗа трудилась бригада монтажников во главе с начальником участка по монтажу новой техники Валентином Ивановичем Захаровым — потомственным работником лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, проработавшим в леспромхозе более 45 лет.

На фото Александр Николаевич Трусов. Работал с 1949-го по 1987 г. трактористом-бульдозеристом Тюлюкского комплексного лесопункта Юрюзанского леспромхоза

На фото Александр Николаевич Трусов. Работал с 1949-го по 1987 г. трактористом-бульдозеристом Тюлюкского комплексного лесопункта Юрюзанского леспромхоза

Много нового в технологии лесопиления и механизации производственных процессов было внесено в период восстановления завода старшим механиком ДОЗа Геннадием Ивановичем Захаровым — высококвалифицированным специалистом механиком и деревообработчиком, а также другими специалистами ДОЗа.

Благодаря громадным усилиям руководства леспромхоза и всего коллектива ДОЗа, цех был восстановлен в рекордно короткий срок — всего за один год. Практически на месте старого лесопильного цеха был построен новый ДОЗ в железобетонном и кирпичном исполнении с прекрасными бытовыми комплексами — душевыми комнатами, комнатами отдыха, централизованным отоплением и водоснабжением всех объектов на ДОЗе.

На фото Александр Терентьевич Дербан-старший мастер паркетного цеха ДОЦ Юрюзанского леспромхоза

На фото Александр Терентьевич Дербан-старший мастер паркетного цеха ДОЦ Юрюзанского леспромхоза

Кроме усовершенствования производственных объектов необходимо было продолжать работы по дальнейшему улучшению социально-бытовой сферы. В эти годы леспромхоз практически отвечал за состояние бытовой, социальной и торговой сферы в сельской местности всего Катав-Ивановского района, т.е. обеспечение работы школ, школьных интернатов, медпунктов, торговли, связи и других объектов было заботой руководства и всего коллектива леспромхоза.

В сложившихся условиях леспромхоз стал трудноуправляемым.

На фото Василий Николаевич Романов. Работал рамщиком Тюлюкского комплексного лесопункта Юрюзанского леспромхоза с 1942-го по 1986 г.

На фото Василий Николаевич Романов. Работал рамщиком Тюлюкского комплексного лесопункта Юрюзанского леспромхоза с 1942-го по 1986 г.

В декабре 1978 года объединение «Челяблес» приняло решение о реорганизации леспромхоза, т.е. о выделении Катавского лесопункта и создании на его базе Катавского леспромхоза.

На фото справа Александр Дмитриевич Назаров — начальник нижнего склада Катавского леспромхоза. Проработал на предприятии 35 лет

На фото справа Александр Дмитриевич Назаров — начальник нижнего склада Катавского леспромхоза. Проработал на предприятии 35 лет

Директором Юрюзанского леспромхоза в этот период был назначен Виталий Иванович Декин, главным инженером работал Иван Васильевич Буренков — грамотные инженеры, трудолюбивые, опытные, хозяйственные руководители. Главным в работе этих руководителей оставалось продолжение комплексной механизации и автоматизации производственных процессов на лесосечных и нижнескладских работах, внедрение новых форм и методов организации труда в лесу, улучшение бытовых и жилищных условий тружеников леспромхоза. Особое внимание уделялось переработке и использованию отходов древесины.

В 1981 году директором назначается И.В. Буренков, В.И. Декин переведен в аппарат объединения начальником ПТО. Главным инженером леспромхоза назначен А.С.Узингин.

Объем заготовки, вывозки и раскряжевки в 1981 году в соответствии с расчетной лесосекой составил 145 тыс. м3 в год.

После восстановления ДОЗа от пожара производственные мощности по производству пиломатериалов возросли до 86 тыс. м3 в год. Расчетная лесосека осваивалась полностью, что не позволяло в достаточном количестве обеспечивать ДОЗ пиловочником. Поэтому приказом по Минлеспрому поставку пиловочника на ДОЗ возложили на Мулдакаевский леспромхоз Башлеса и Катавский леспромхоз Челяблеса, которые систематически срывали поставки. В результате лесопильные мощности не были загружены полностью.

Леспромхозу оставалось одно — производить углубленную переработку древесины, для этого на ДОЗе был построен цех по переработке горбыля и других отходов, которые поступали от лесопильного цеха завода. Был построен и внедрён в эксплуатацию паркетный цех, которому предстояло наращивать объёмы выпуска паркета. В 1981 году цех производил 60 тыс. м2 реечного (щитового) паркета, а в 1985-м — 80 тыс. м2. Кроме паркетных щитов изготовляли штучный паркет в объеме 4—6 тыс. м2 в год. Из отходов штучного паркета выпускали облицовочную дощечку и другую продукцию. Паркетный цех возглавлял старший мастер Александр Терентьевич Дербан, опытный специалист и хороший организатор производства, благодаря его умелому руководству удалось освоить выпуск реечного паркета за короткий срок.

За эти годы на ДОЗе были построены очистные сооружения и канализационные сети для всех производственных, бытовых помещений, магазина, столовой и других объектов, находящихся на территории ДОЗа. За счет пуска в эксплуатацию новой мощной котельной, полностью работающей на отходах лесопиления (опил) и деревообрабатывающих цехов, весь некондиционный горбыль и срезки перерабатывались на рубительных машинах на технологическую щепу, которая специальными транспортерами поставлялась в котельную.

Водоснабжение всех объектов проводилось из установленных водонапорных башен качественной водой.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и приказа Минлесхоза РСФСР, в 1986 году объединение «Челяблес» в прежнем составе было ликвидировано и объединено с Челябинским управлением лесного хозяйства. На их базе было организовано Челябинское производственное лесохозяйственное и лесозаготовительное объединение. В его системе находилось 10 комплексных леспромхозов, в т.ч. и Юрюзанский комплексный леспромхоз на базе Юрюзанского мехлесхоза и Юрюзанского леспромхоза.

В управлении леспромхоза был образован лесной отдел, введена должность главного лесничего, в плановые показатели включен весь комплекс лесохозяйственных работ.

Директором леспромхоза был назначен Иван Васильевич Буренков, главным инженером Виктор Николаевич Святодухов — бывший директор Юрюзанского мехлесхоза. Главным лесничим — Николай Геннадьевич Кондрашин.

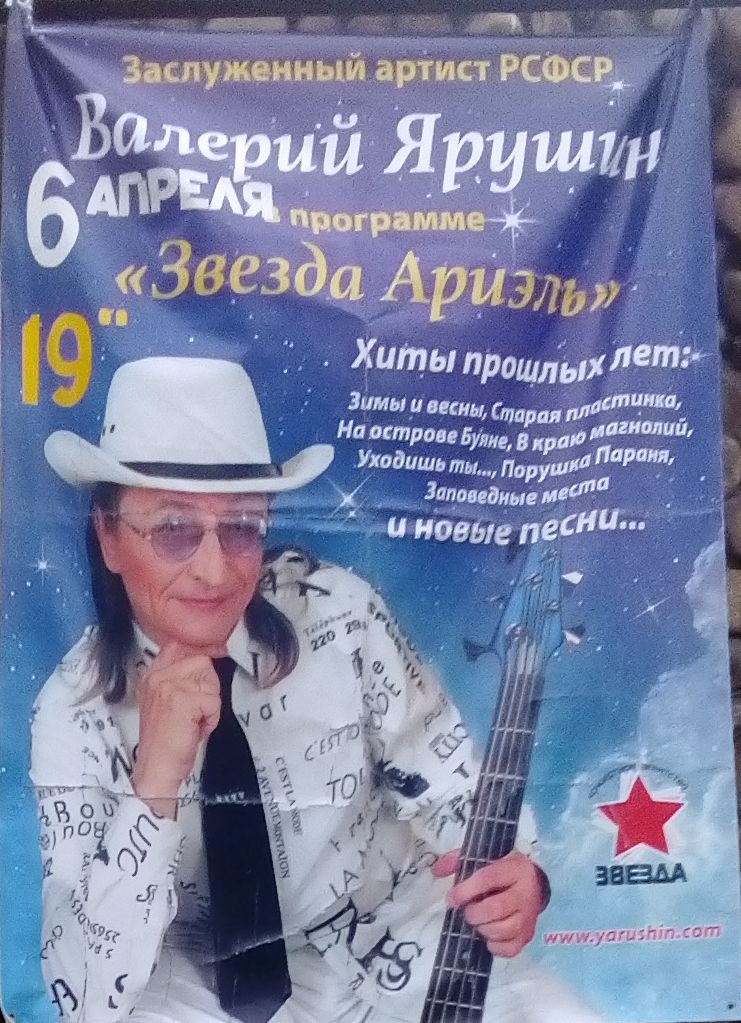

Лесопильный цех Тюлюкского комплексного лесопункта Юрюзанского комплексного леспромхоза. Рама Л Д-7 5-6

Лесопильный цех Тюлюкского комплексного лесопункта Юрюзанского комплексного леспромхоза. Рама Л Д-7 5-6

Минский лесопункт был передан из состава леспромхоза в Усть-Катавский мехлесхоз. Леспромхозу из Катавского комплексного леспромхоза был передан Запанский лесопункт.

На лесозаготовках продолжала внедряться агрегатная техника. Так, в 1987 году в леспромхоз на лесосочные работы поступили 3 валочно-трелевочные машины ЛП-49 и 2 сучкорезные машины ЛП-33. В следующем году на лесосеках леспромхоза работало пять ЛП-49 и было заготовлено 42 тыс. м3 хлыстов, а тремя машинами ЛП-33 обрублено 30 тыс. м3 сучьев.

В 1989 году работают уже 8 ЛП-49 и 5 ЛП-33.

В том же году на Тюлюкском комплексном лесопункте смонтирована полуавтоматическая линия ЛО-15А по разделке хлыстов на сортименты. Установлен козловой кран ЛТ-62 с грейферным захватом для разгрузки хлыстов с лесовозных машин и подачи хлыстов на площадку ЛО-15С и создается запас хлыстов от зимней вывозки до 15 тыс. м3.

В 1990 году на Запанском комплексном нижнем складе «Половинка» была смонтирована и пущена в эксплуатацию полуавтоматическая линия ЛО-15С по разделке хлыстов на сортименты.

В 1991 году на Месединском комплексном лесопункте была смонтирована на и пушена в эксплуатацию полуавтоматическая линия ЛО-15С по разделке хлыстов на сортименты и установлен 30-тонный козловой кран ЛТ -62 с грейферным захватом для разгрузки хлыстов с лесовозных машин и подачи их на площадку ЛО-15С и укладки в запас от зимней вывозки до 8 тыс.м3.

С 1991 года на всех комплексных лесопунктах разгрузка хлыстов с лесовозных машин производилась козловыми кранами ЛГ-62 в один прием. Раскряжевка хлыстов осуществлялась только на ЛО-15С.

В том же 1991 году леспромхоз переименован в опытно-производственный лесокомбинат. Директором назначен И.В. Буренков, главным инженером —В Ф Бородин. На этом реорганизация не закончилась, и в следующем году опытный лесокомбинат переименован в опытно-производственный лесхоз.

Несмотря на внедрение агрегатных машин на лесосечных работах, переход на 100% раскряжевку хлыстов на нижних складах на полуавтоматических линиях ЛО-15С, разгрузку хлыстов на нижних складах и создание запасов хлыстов от зимней вывозки кранами ЛГ-62 и погрузку готовой продукции башенными кранами сокращаться. Об этом красноречиво говорят следующие цифры

В 1985 году леспромхоз произвел заготовку и вывозку древесины в количестве 132 тыс. м3 в т.ч. деловой — 116тыс. м3 производство пиломатериала составило 72 тыс. м3 производство паркета — 79 тыс. м3. Среднесписочная численность работающих — 946 человек.

В 1991 году заготовка и вывозка составили 155 тыс. м3, деловой —141 тыс. м3. производство пиломатериала — 80 тыс. м3. паркета — 97 тыс. м3. Среднесписочная численность работающих —870 человек

В 1993 году заготовка и вывозка -103 тыс. м3, деловой — 90тыс. м3. производство пиломатериала — 47 тыс. м3, паркета — 55 тыс. м3. Среднесписочная численность работающих 693 человека.

В 1995 году заготовка в вывозка—43 тыс. м3, деловой — 35 тыс. м3 производство пиломатериала — 24 тыс. м3, производство паркета прекращено. Среднесписочная численность работающих —443 человека.

В 1994 году директором опытно-производственного лесхоза был назначен В. Ф. Бородин, главным инженером – Е. А. Борисов. В марте 1995 года В. Ф. Бородин был освобождён от занимаемой должности. В начале мая директором опытно-производственного лесхоза назначен В. П. Климов.

В конце 1997 года директором Юрюзанского лесозаготовительного предприятия назначен Е. А. Борисов. Главным инженером – Е. А. Дербан. В конце 1998 года директором стал А. С. Узингин, главным инженером — А. А. Шубин.

Годы перестройки и реформирования экономики стали последним этапом в истории леспромхоза. Имущество и созданные мощности в течение многих лет распродаются и растаскиваются, строительство во всех сферах полностью прекращено. На базе крупного механизированного леспромхоза образовались мелкие, на правах аренды, структурные подразделения, не способные не только развивать, а даже поддерживать мощности в рабочем состоянии.

С 2000 года леспромхоз как единое предприятие прекратил своё существование.

Администрация Катав-Ивановского муниципального района уведомляет жителей о проведении на территории Челябинской области работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости.

Администрация Катав-Ивановского муниципального района уведомляет жителей о проведении на территории Челябинской области работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости.