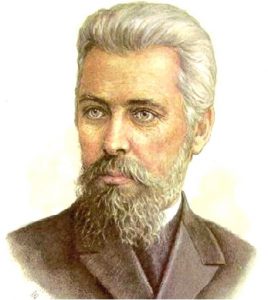

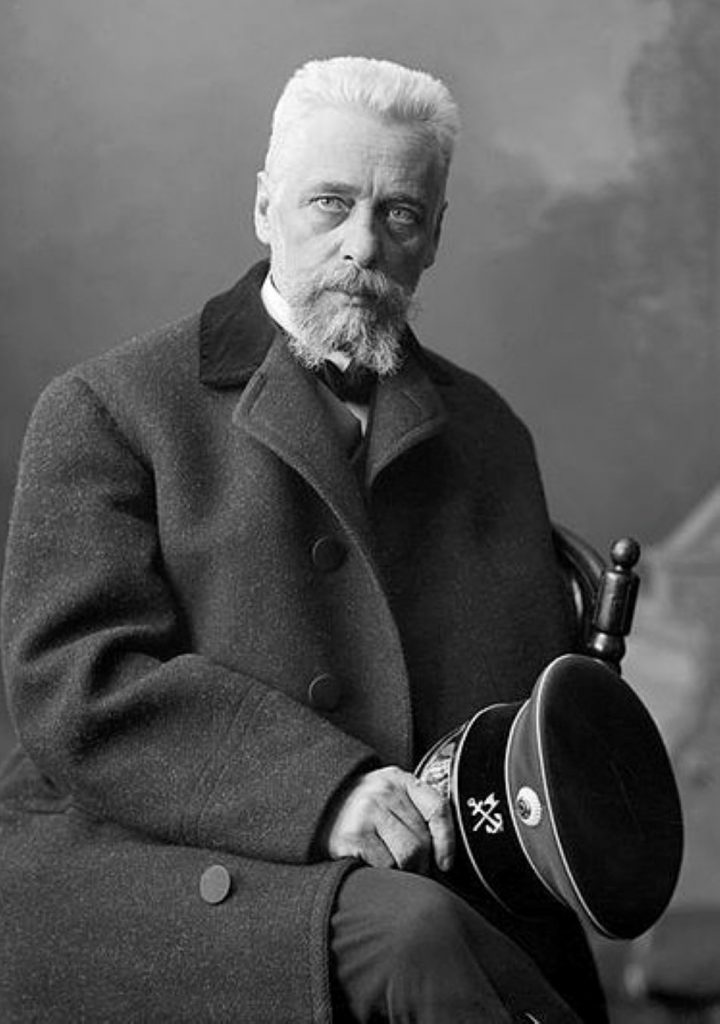

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (8 февраля 1852, Санкт-Петербург — 27 ноября 1906, там же) — русский писатель.

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (8 февраля 1852, Санкт-Петербург — 27 ноября 1906, там же) — русский писатель.

Родители

Отец — Георгий Антонович Михайловский, из дворян Херсонской губернии, служил в уланах. 25 июля 1849 г., во время Венгерской кампании, отличился в деле под Германштадтом, атаковав с эскадроном улан каре венгерцев, при котором были две пушки.

Уланы на минуту приостановились от точных выстрелов картечью, но затем были увлечены примером командира 2-го эскадрона, штаб-ротмистра Михайловского и, врубившись в каре, овладели орудиями.

Герой дня, получивший лёгкую рану, был награждён орденом святого Георгия.

После завершения Венгерской кампании Г. А. Михайловский представлялся с «образцовой командой» императору Николаю I, и государь зачислил его в лейб-гвардии Уланский полк, а позже был восприемником его старших детей, включая Николая. Через несколько лет вышел в отставку в чине майора.

Мать — Глафира Николаевна, урождённая Цветинович (в другом написании — Цветунович). Судя по фамилии, происходила из дворянской семьи сербского происхождения (что в Новороссии не было чем-то необыкновенным).

Николай Георгиевич родился в 1852 году, своё детство он провёл в Одессе. Учился в одесской Ришельевской гимназии.

Студенческие годы

В 1871 г. после окончания гимназии Михайловский поступил на юридический факультет Петербургского университета, но отучился здесь лишь один год. Провалившись на экзамене у профессора Редкина, молодой человек решил, что лучше быть хорошим ремесленником, чем плохим юристом. Он бросил Университет и в 1872 году поступил в Институт путей сообщения. Впрочем, здесь студент Михайловский тоже не слишком утруждал себя учёбой. Много лет спустя он признавался, что принадлежал к числу так называемых «облыжных» студентов, которые видели цель обучения не в приобретении прочных теоретических знаний, а в получении диплома, дающего право работать по специальности. Досуг свой студент Михайловский заполнял преимущественно впечатлениями любви и дружбы (общественно-политические вопросы в то время были ему чужды). Некоторое время он пытался заниматься сочинительством, но повесть из студенческой жизни, представленная в редакцию одного из журналов, была отклонена без каких-либо объяснений. Эта неудача обескуражила юного автора и на много лет отбила у него охоту к литературному творчеству.

Летом 1876 г. Михайловский работал на железной дороге в Бессарабии кочегаром (вариант студенческой практики будущего инженера-путейца). Непосредственное знакомство с людьми труда, с изнуряющей физической работой кочегара и машиниста принесло молодому человеку огромную пользу, способствовало его формированию как личности.

Последний год учёбы Михайловского в Институте путей сообщения совпал с крупным историческим событием — Русско-турецкой войной (1877—1878 гг.). Летом 1878 г., когда война ещё шла, Михайловский кончил курс и получил диплом инженера.

Начало инженерной карьеры

Непосредственно после окончания курса Михайловский был направлен старшим техником в оккупированную русскими войсками Болгарию, в Бургас, где участвовал в строительстве порта и шоссе. В 1879 г. «за отличное исполнение поручений в минувшую войну» получил первый из своих орденов гражданской службы.

Двадцать лет спустя впечатления времён службы в Бургасе были использованы в повести «Клотильда» (опубл. 1899).

Весной 1879 г. молодой инженер, не имевший практического опыта в железнодорожном строительстве, чудом смог получить престижную работу на строительстве Бендеро-Галацкой железной дороги, которую вела компания известного концессионера Самуила Полякова. Работа инженера-изыскателя захватила Михайловского, он быстро зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, начал продвигаться по службе и зарабатывать хорошие деньги.

Весной 1879 г. молодой инженер, не имевший практического опыта в железнодорожном строительстве, чудом смог получить престижную работу на строительстве Бендеро-Галацкой железной дороги, которую вела компания известного концессионера Самуила Полякова. Работа инженера-изыскателя захватила Михайловского, он быстро зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, начал продвигаться по службе и зарабатывать хорошие деньги.

Летом того же года, будучи по делам службы в Одессе, Михайловский познакомился с подругой своей сестры Нины, Надеждой Валериевной Чарыковой, и вскоре женился на ней (22 августа 1879 г.).

Зимой 1879—1880 гг. Михайловский служил в Министерстве путей сообщения.

Весной 1880 г. участвовал в строительстве порта в Батуме, отвоёванном у Турции во время войны 1877—1878 гг., затем был помощником начальника участка на строительстве железной дороги Батум-Самтредиа (Поти-Тифлисской железной дороги). Служба здесь была опасной: в окрестных лесах скрывались шайки разбойников-турок, совершавших нападения на строителей (позже Михайловский вспоминал случай, когда пятерых десятников на его дистанции «перестреляли и перерезали местные турки»). Постоянная опасность выработала особый приём передвижения в местах, удобных для засады — растянутой линией.

После окончания строительства Михайловский был переведён начальником дистанции бакинского участка Закавказской железной дороги.

Инженер Михайловский выделялся щепетильной честностью и болезненно воспринимал стремление многих своих коллег к личному обогащению (участие в подрядах, взятки). В конце 1882 г. он подал в отставку — по собственному объяснению, «за полною неспособностью сидеть между двумя стульями: с одной стороны, интересы государственные, с другой — личные хозяйские».

Самарский помещик (1883—1886)

В 1883 г., купив за 75 тысяч рублей имение Гундоровку в Бугурусланском уезде Самарской губернии, Николай Георгиевич поселился с женой в помещичьей усадьбе. Супруги Михайловские, имевшие к этому времени уже двух маленьких детей, провели здесь 2,5 года.

Как известно, в ходе реформы 1861 г. крестьянские общины получили часть помещичьих земель в коллективное владение, но крупными землевладельцами оставались дворяне. Бывшие крепостные сплошь и рядом вынуждены были, чтобы прокормиться, обрабатывать помещичьи земли в качестве наёмных работников за ничтожную плату. Во многих местах экономическое положение крестьян после реформы ухудшилось.

Располагая довольно значительным оборотным капиталом (около 40 тысяч рублей), Михайловский намеревался создать в Гундоровке образцовое хозяйство на помещичьих землях. За образец для подражания он взял находившееся в сорока верстах от Гундоровки поселение немцев-колонистов, которые на тех же почвах получали баснословные в понятиях русских мужиков урожаи «сам-тридцать». Супруги Михайловские надеялись поднять благосостояние местных русских крестьян: научить их грамотно обрабатывать землю и поднять общий уровень их культуры. Кроме того, под влиянием народнических идей Михайловский хотел изменить сложившуюся на селе систему общественных отношений. Программа его была проста: «восстановление общины, уничтожение кулаков».

Очень много дела в деревне пришлось на долю Надежды Валериевны Михайловской: она лечила местных крестьян «разными общеупотребительными средствами» и устроила школу, где занималась сама со всеми мальчиками и девочками деревни. Через 2 года школа её имела 50 учеников, и у неё появились «два помощника из молодых парней, окончивших сельскую школу в ближайшем большом селе».

В отношении чисто экономическом дела в имении Михайловского шли превосходно, однако мужики с недоверием и ропотом встречали все нововведения доброго помещика, и ему постоянно приходилось преодолевать сопротивление инертной массы, а с местными кулаками он вступил в открытый конфликт, результатом которого стала серия поджогов. Сперва Михайловский лишился мельницы и молотилки, а затем и всего урожая. Почти разорившись, он решил оставить деревню и вернуться к инженерной деятельности. Имение было поручено жёсткому управляющему.

В дальнейшем Михайловский появлялся в Гундоровке лишь наездами и редко жил здесь подолгу, предпочитая сельской глуши губернский город — Самару. Имение было заложено и перезаложено, но до продажи его дело дошло ещё очень нескоро.

Возвращение к инженерной деятельности (1886—1890)

В мае 1886 г. Михайловский поступил на службу во вновь созданное Временное управление казённых железных дорог. Он получил назначение на Самаро-Златоустовскую железную дорогу, состоявшую из двух участков: Самаро-Уфимского и Уфа-Златоустовского. Михайловский вёл изыскания на участке «Уфа-Златоуст», который позднее стал начальным пунктом Транссибирской магистрали. Результатом личной инициативы Михайловского явился вариант проекта, дававший многомиллионную экономию (первоначальная стоимость железнодорожного пути была снижена со 100 до 40 тыс. рублей за версту). Строительство было начато Михайловским, в должности начальника участка, в январе 1888 г. по собственному проекту. Однако прежде, ради воплощения этого варианта в жизнь, Михайловскому пришлось преодолеть колоссальное сопротивление бюрократической системы и вступить в конфликт со своим начальником и однофамильцем К. Я. Михайловским, иначе Михайловским 1-м (в тогдашнем Министерстве путей сообщения, как и в русской армии, однофамильцев принято было нумеровать: Н. Г. Михайловский, как младший по службе, числился Михайловским 2-м). Впечатления этого периода жизни отражены были в письмах жене и в неоконченной повести «Вариант». В это же время Михайловский написал документальную повесть «Несколько лет в деревне», где изложил историю своего неудачного социально-экономического эксперимента 1883—1886 годов. Осенью 1890 г. Михайловский переслал эту рукопись в Москву с одним из своих знакомых, имевших связи в литературных кругах. В это же время, ещё на Урале, он начал работу над первой своей автобиографической повестью, получившей позднее название «Детство Тёмы». Имя великого инженера-путейца упоминается в книге Л. Н. Сурина «Возле гор и рек Уральских»:

«На Усть-Катавском кладбище недалеко от входа скромно стоит в тени березки невысокий памятник, вытесанный из известняка. Ему уже много-много лет. Безвестный мастер-каменотес сделал надгробие в виде церковного аналоя, на котором лежит раскрытая книга. Дожди и ветры за многие десятилетия почти совсем стерли слова, которые были некогда выбиты на этой книге… Лет сорок тому назад на этот старый памятник обратил мое внимание мой друг, усть-катавский краевед Иван Михайлович Киселев. Кроме него в то время мало кто даже из усть-катавцев знал, что старинный памятник имеет прямое отношение и к строительству железной дороги, и к истории русской литературы, хотя книгами «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» зачитывались сотни читателей наших библиотек. Автором этих книг был замечательный русский писатель Николай Георгиевич Гарин-Михайловский. Демократ по убеждениям, единомышленник Горького, Вересаева, Куприна, Андреева, он не считал себя профессиональным писателем. По профессии он был инженером-путейцем, строителем железных дорог. Самое прямое и непосредственное участие принимал Гарин-Михайловский в проектировании и строительстве Уфа-Златоустовской железнодорожной магистрали, и ему пришлось некоторое время жить в Усть-Катаве, где он написал рассказ «Вариант», в котором изобразил свою борьбу с вышестоящим начальством за новый вариант строительства железнодорожного пути намного дешевле старого, уже утвержденного. Самого себя писатель вывел в этом рассказе под фамилией инженера Кольцова. А в одном из писем жене писал: «Я уничтожил бесполезный и бессмысленный тоннель, сделав сокращение до миллиона».

Супруга писателя-инженера Надежда Валериановна, его верный друг и ближайший помощник, не оставила мужа одного в уральском захолустье и тоже приехала в Усть-Катав.

Михайловские сняли квартиру в поселке, близко сошлись с немногочисленной заводской интеллигенцией. К управляющему Усть-Катавским заводом Станиславу Людвиговичу Жуковскому Гарин заходил вначале просто по делам, так как завод поставлял строителям железной дороги лопаты, железнодорожные крепления и костыли. Но деловые отношения вскоре переросли в дружеские, тем более что Жуковский сам писал статьи и даже публиковался в «Горном журнале».

Но ни для Гарина, ни для его жены чинов и званий не существовало. Среди простых усть-катавцев, с которыми подружился Николай Георгиевич, был столяр и плотник Степан Андрианович Подрядов, участник последних барочных экспедиций по реке Юрюзани. Он хорошо знал тяжелый и опасный труд сплавщиков заводского железа, и Гарин-Михайловский любил подолгу беседовать с Подрядовым, расспрашивая его о самых мельчайших подробностях плаваний с железом на барках по реке, а Надежда Валериановна тоже принимала участие в этих беседах.

В Усть-Катаве чета Гариных-Михайловских пережила большую радость. В июле 1888 года Надежда Валериановна родила дочь, которую назвали Варенькой. Но девочка не прожила и четырех месяцев. Все усть-катавские друзья Николая Георгиевича разделили с писателем-инженером это большое неутешное горе. Степан Подрядов сделал гробик для умершего ребенка и вместе со всеми участвовал в похоронах на усть-катавском кладбище.

Прошло еще два года. Напряженный труд строителей железной дороги увенчался успехом. Все трудности строительства были преодолены, и 8 сентября 1890 года ровно через два года после открытия Самаро-Уфимской дороги, день в день, через Миньяр, Кропачево, Усть-Катав, Вязовую и Бердяуш по только что проложенному железнодорожному пути проследовал первый сквозной поезд из Уфы до Златоуста, и этот самый сложный участок нынешней Южно-Уральской железной дороги вступил в постоянную эксплуатацию.

Дорога долго была однопутной, и в этих условиях большое значение имели разъезды и полустанки, позволявшие осуществлять движение поездов в обоих направлениях одновременно. Сразу же отпала надобность в барочных караванах для сплава готовой продукции южно-уральских заводов. Изменился и характер производства. В процессе строительства дороги Катав-Ивановский завод целиком перешел на изготовление рельсов, наладив рельсо-прокатное производство. На рельсы уходила теперь вся бессемеровская сталь, а качество ее было настолько высоким, что, продавая рельсы железной дороге, завод давал гарантию на пять лет, обязуясь в течение пяти лет безвозмездно заменять все рельсы, пришедшие за этот срок в непригодность. Однако, как справедливо заметил М. М. Елисеев в своей книге «Из прошлого Катав-Ивановского завода», не было зарегистрировано ни одного случая поставки бракованных рельсов, ни одной рекламации и выплаты убытков за низкое качество продукции. «Больше того, — писая М. М. Елисеев. — железнодорожных путях Урала и Сибири еще и теперь можно встретить рельсы Катав-Ивановского завода, хотя уже более чем полвека они не производятся» (заметим, что это было написано в 1957 году!!!).

В Катав-Ивановске, Юрюзани и Усть-Катаве для железной дороги изготавливали также мосты, стрелочные переводы и многое другое. А на Усть- Катавском заводе с 1898 года начался выпуск железнодорожных вагонов.

Перу Н. Г. Гарина-Михайловского принадлежит такое красочное описание железной дороги, в строительстве которой ему довелось участвовать: «Как змея извивается поезд и с высоты обрывов открывается беспредельная даль долин Белой, Уфы, Сима, Юрюзани с панорамой синеватой мглой покрытых, лесистых, вечно зеленых гор Урала. В этой мглистой синеве щемящий и захватывающий простор, покой и тишина В этих таинственных лесных дебрях, в сумрачной тьме их прячется отшельник, бродяжка, прятался прежде делатель фальшивых монет.

Как редкие зубы старой ведьмы, торчат над пропастью серые скалы, и вьётся там, в высоте железнодорожный путь по реке Юрюзани. А там меж синих гор орёл парит и тянет вверх…

Поезд гулко мчится, и притихли навеки загадочные, сфинксами залегшие насыпи-гиганты, темные, как колодцы, выемки, мосты и отводы. Смирились камнем и цементом скованные реки — не рвутся больше и только тихо плачут там, внизу, о былой свободе»…

* * *

С Почетным гражданином Усть-Катава, подполковником авиации в отставке Иваном Михайловичем Киселевым мы не раз при встречах беседовали о Гарине-Михайловском, о его жизни и работе в Усть-Катаве. Иван Михайлович еще застал в живых Степана Андриановича Подрядова и запомнил его рассказы о пребывании писателя в Усть-Катаве, о постигшем семью Гарина — Михайловского горе.

Именно этими рассказами руководствовался Киселев, когда обследовал усть-катавское кладбище и разыскал там могилу дочери писателя.

А весной 1962 года, работая в Златоустовском архиве над документами, относящимися к Усть-Катавскому заводу мой друг-краевед неожиданно нашел и документальные следы пребывания Гарина-Михайловского в Усть-Катаве.

Просматривая метрическую книгу Усть-Катавской Христорождественской церкви за 1888 год, Киселев обнаружив на одной из ее страниц такую запись:

«Месяц и день рождения: июля 9. Месяц и день крещения: июля 17. Имена родившихся: Варвара. Фамилия родителей и их вероисповедание: инженер путей сообщения Николай Георгиевич Михайловский и законная супруга его Надежда Валериановна Михайловская, оба православные. Звание, имя, отчество и фамилия воспреемников: дворянин Александр Георгиевич Михайловский и вдова тайного советника Мария Дмитриевна Черыкова, оба православные.

Подпись: священник Андрей Катаевский, псаломщик Стефан Троицкий».

По старой записи в церковной книге И. М. Киселев установил также точную дату и причину смерти дочери Гарина-Михайловского. Варенька умерла 22 октября 1888 года от коклюша в возрасте трех месяцев. А 23 октября была погребена на Усть-Катавском кладбище.

Дом, в котором жил писатель, до наших дней не сохранился. Он сгорел еще в 1907 году. А годом раньше ушел из жизни и сам Николай Георгиевич. Пережив увлечение идеями народников, он сблизился с социал-демократами, марксистами, сотрудничал в издательстве Максима Горького «Знание», в журнале «Вестник жизни», который выходил в Петербурге. 27 ноября 1906 года на редакционном совещании в этом журнале он скоропостижно скончался от разрыва сердца. А шел ему всего 55-й год.

* * *

В заключение этого очерка хочется еще раз подчеркнуть значение трудов этого необыкновенного человека для Южного Урала. Проведение Самаро-Златоустовской железной дороги решило все транспортные проблемы. В1891 году чугун и железо, изготовлявшиеся на заводах Катавской группы, в последний раз были отправлены барочным караваном по реке Юрюзани во время весеннего половодья. С1892 года началась перевозка грузов Катав-Ивановского, Юрюзанского и Усть-Катавского заводов по железной дороге со станции Вязовая, куда грузы доставлялись на лошадях. Реки утратили свое значение транспортного средства, каким были на протяжении ста тридцати лет…»

Строительство участка «Уфа-Златоуст» было завершено в сентябре 1890 г. Михайловский выступил с речью на торжествах, устроенных в Златоусте в честь прибытия первого поезда из Уфы. На этом его миссия была завершена, и он вернулся в своё самарское имение.

Строительство участка «Уфа-Златоуст» было завершено в сентябре 1890 г. Михайловский выступил с речью на торжествах, устроенных в Златоусте в честь прибытия первого поезда из Уфы. На этом его миссия была завершена, и он вернулся в своё самарское имение.

Литературный дебют (1892 г.)

Рукопись «Несколько лет в деревне», доставленная в Москву неким приятелем Михайловского, была прочитана в дружеском кружке московских писателей на квартире Н. Н. Златовратского. Отзывы слушателей были сочувственными. Особенно ценно было одобрение идейного вождя литераторов народнического направления — Николая Константиновича Михайловского, который предложил напечатать рукопись своего тёзки и однофамильца в популярном журнале Русская мысль. Вести переговоры с автором вызвался К. М. Станюкович, который и отправился в Самарскую губернию.

В Гундуровку Станюкович приехал весной 1891 г., в разгар празднования пасхи. Сообщив Михайловскому об успехе его рукописи, он поинтересовался: «Что ещё написали?» Тогда Михайловский достал и начал читать готовые главы из повести «Детство Темы». Станюкович был в восторге, вызвался стать крёстным отцом нового литературного таланта и ввести его в писательские круги.

Станюкович явился с ещё одним предложением. Группа московских литераторов намеревалась купить у литератора Л. Е. Оболенского его захиревший журнал «Русское богатство», но не располагала наличными; Станюкович предложил Михайловскому принять участие в этом проекте и внести пай деньгами. Николай Георгиевич сумел достать денег, перезаложив своё имение), и с 1 января 1892 г. «Русское богатство» перешло в руки новой редакции, причём официальной издательницей его числилась теперь Надежда Валериевна Михайловская. В первых трёх номерах обновлённого журнала напечатана была повесть «Детство Тёмы», подписанная псевдонимом «Н. Гарин». Повесть была очень благожелательно встречена и читателями, и критикой. Не меньший успех имела книга очерков «Несколько лет в деревне», печатавшаяся с марта 1892 г. из номера в номер в журнале Русская мысль. Автор сразу выдвинулся в первый ряд писателей своего времени. Однако успех не вскружил ему голову. Он не захотел встать на путь писателя-профессионала и до конца своих дней оставался «практиком этой жизни».

Бесконечные разъезды, изыскания, экспедиции оставляли ему мало времени для литературного творчества, он часто писал в дороге, урывками, «на облучке». Однако в этом была и своя положительная сторона. Именно тесная связь с жизнью питала творчество Михайловского, придавая ему неповторимое своеобразие. Значительную часть его литературного наследия составляют очерки — нескончаемый ряд художественных зарисовок из окружающей автора жизни, яркое и сочное изложение непосредственных впечатлений, нередко с публицистическими отступлениями. Беллетристический элемент более выражен в рассказах, но и здесь в основе сюжета всегда лежит какой-либо реальный факт.

Несмотря на пристрастие Михайловского к «малому жанру» очерка и рассказа, наибольшую литературную славу принесли ему не они, а цикл автобиографических повестей (составляющих, по выражению Горького, целую эпопею). Уже в 1893 г. появилось продолжение «Детства Тёмы» — повесть «Гимназисты». В 1895 г. издана была третья часть — «Студенты». Над четвёртой повестью этого цикла («Инженеры») Михайловский работал с 1898 г. и до конца своих дней.

Продолжение инженерной деятельности (1891—1895 гг.)

Уже в 1891 г. Михайловский вернулся к своей любимой работе инженера, руководил работами на участке «Челябинск — Обь» Западно-Сибирской железной дороги. Всё лето он провёл на изысканиях, лишь ненадолго выезжая для обработки поисковых материалов в Челябинск (здесь размещалось управление Западно-Сибирской железной дороги и жила семья Михайловского). К этому времени относятся первые заметки Михайловского, публиковавшиеся в провинциальной прессе (о проблемах развития железнодорожного дела).

Именно Михайловский выбрал место под строительство первого железнодорожного моста через Обь. По первоначальному проекту Транссибирская магистраль должна была пересечь Обь в районе старинного села Колывань, но Михайловский выбрал другое место, несколько южнее — у села Кривощёково. Впоследствии он так объяснял своё решение:

Именно Михайловский выбрал место под строительство первого железнодорожного моста через Обь. По первоначальному проекту Транссибирская магистраль должна была пересечь Обь в районе старинного села Колывань, но Михайловский выбрал другое место, несколько южнее — у села Кривощёково. Впоследствии он так объяснял своё решение:

На 160-вёрстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в трубе. Другими словами, оба берега реки и ложе скалисты здесь. И притом это самое узкое место разлива: у Колывани, где первоначально предполагалось провести линию, разлив реки 12 верст, а здесь 400 сажен.

Отдалённым последствием изменения первоначального проекта стало возникновение города Новосибирска. Строительство моста через Обь требовало множества рабочих рук, и небольшой посёлок, называвшийся в 1891 г. Новой деревней, стал быстро расти. В дальнейшем он получил название «Новониколаевский» (в честь царя Николая II), а в 1903 г. стал городом Ново-Николаевском (с 1926 г. — Новосибирск).

Изыскания Михайловского доказали также целесообразность обхода железнодорожной магистралью города Томска: «принимая во внимание транзитное значение Сибирской дороги, не было никаких оснований заставлять пробегать транзитные грузы лишних 120—150 верст». Кроме того, поворот на Томск привёл бы к значительному удорожанию строительства из-за неблагоприятных условий местности, а эксплуатация будущей линии была бы затруднена. Министерством путей сообщения был утверждён проект Михайловского, предполагавший проведение магистрали в 85 км южнее Томска, с последующим строительством особой ветки на Томск от станции Тайга. Строительство Транссибирской магистрали в обход Томска, как ни странно, ещё и в наше время многим представляется трудноразрешимой загадкой (несмотря на несомненную экономическую целесообразность этого решения, хорошо обоснованную Михайловским).

В июле 1892 г. Михайловский получил должность заведующего изысканиями на строительстве Казано-Малмыжской железной дороги. В том же году, после успешного литературного дебюта в качестве беллетриста, Михайловский возобновил свою публицистическую кампанию в печати как специалист-инженер. Его критические заметки по разным проблемам развития в России железнодорожного дела печатались, под разными псевдонимами, в журналах и газетах не только столичных, но и провинциальных (например, в «Волжском вестнике» и «Ирбитском ярмарочном листке»). Особо настойчиво Михайловский пропагандировал идею строительства дешёвых узкоколейных железных дорог.

В министерских кругах публицистическая деятельность Михайловского встречена была резко отрицательно и принесла ему уничижительное прозвище «узкоколейщика». Дело дошло наконец до того, что министр путей сообщения потребовал от Михайловского прекращения выступлений в печати. Не считая возможным подчиниться, он подал в отставку (1894 г.), но без работы не остался и в дальнейшем проводил изыскания по поручениям земств (Казанского, Вятского, Костромского, Волынского). В свободное от изысканий время Михайловский жил в Самаре. Здесь в 1895 г. он познакомился с Горьким.

Начальник строительства Кротовско-Сергиевской железной дороги (1895—1897)

Михайловский был инициатором, идеологом, организатором и строителем в Самарской губернии ответвления Самаро-Златоустовской железной дороги «Кротовка-Сергиевск», где впервые в России была использована дешевая узкая колея. Непростая история борьбы за воплощение этого проекта в жизнь дала богатый материал для написанной вскоре книги очерков «В сутолоке провинциальной жизни».

Строительство Кротовско-Сергиевской железной дороги началось в сентябре 1895 г. (сообщение о начале строительства «на днях» помещено в газете «Самарские вести» от 1 сентября 1895 г.). Михайловский, впервые в своей жизни ставший руководителем такого большого дела, ввёл на строительстве небывалые порядки: выборность администрации, коллегиальность в принятии решений, общественный контроль за финансами. Его административные принципы ярко выражены в одном из служебных циркуляров:

Строительство Кротовско-Сергиевской железной дороги началось в сентябре 1895 г. (сообщение о начале строительства «на днях» помещено в газете «Самарские вести» от 1 сентября 1895 г.). Михайловский, впервые в своей жизни ставший руководителем такого большого дела, ввёл на строительстве небывалые порядки: выборность администрации, коллегиальность в принятии решений, общественный контроль за финансами. Его административные принципы ярко выражены в одном из служебных циркуляров:

Чтобы дорога эта вышла действительно дешевой, необходимо прежде всего, чтобы и мысли не могло быть о каких бы то ни было злоупотреблениях. <…> Отстранив от себя денежную часть, я поручил все эти дела комиссии из выбранных лиц, которая во всех своих действиях отчитывается перед учреждённым мною общим собранием всех техников вверенной мне дороги. Я считаю себя вправе требовать и от своих сотрудников, в ведении которых находятся денежные дела, такого же отношения к делу. С этой, главным образом, целью в распоряжение их предоставлен штат молодых людей, студентов, людей вполне надёжных, при помощи и участии которых во всех денежных делах является полная возможность, как осветить для всех истинное положение данного дела, так и гарантировать лично себя от каких бы то ни было нареканий.

Общественный контроль принёс свои плоды: когда один из инженеров завёз на линию гнилой материал для шпал и нажился на этом, был проведён своего рода суд чести, и негодяй лишился места.

Строительство самой дороги завершено было очень быстро, уже ближайшей зимой, но тут Михайловского поджидал серьёзный удар с неожиданной стороны. Правление Самаро-Златоустовской железной дороги категорически отказалось признать «облегчённые условия» в отношении вспомогательных служб, ранее утверждённые в Петербурге всеми инстанциями (предполагалось, например, отказаться от сложного и дорогого станционного штата; предполагалось не строить на переездах сторожевые будки, ограничившись предупредительными надписями «берегись поезда» и т. д.). Результатом было вынужденное возвращение на вновь построенной узкоколейной дороге к общепринятым эксплуатационным нормам ширококолейных дорог. Это вызвало громадный перерасход в 240 тысяч рублей против первоначальной сметы и удлинение строительства на целый год. В Министерстве путей сообщения Михайловскому прямо говорили, что он «провалил дело».

Кругосветное путешествие (июль — декабрь 1898 г.)

После завершения всех дел, связанных со строительством Кротовско-Сергиевской железной дороги (введена в эксплуатацию 16 августа 1897 г.), Михайловский задумал совершить «для отдохновения» кругосветное путешествие. Однако в последний момент он получил от Петербургского географического общества предложение присоединиться к северокорейской экспедиции А. И. Звегинцева.

Планы и замыслы (июнь 1898 г.)

Корея в XIX в. географически изучалась очень слабо, а северная её часть, пограничная с Маньчжурией, долгое время вообще была недоступна для европейских исследователей. Начиная с XVII века вся пограничная полоса, с целью прекращения сношений иностранцев с корейским населением и для защиты от проникновения чужестранцев в пределы корейского государства, была умышленно оставлена безлюдной и охранялась системой крепостей и кордонов. Почти до самого конца XIX в. (точнее, до русской экспедиции Стрельбицкого 1895—1896 гг.) даже о вулкане Пектусан, высочайшей горе этой части Восточной Азии, существовали лишь легендарные сведения. Отсутствовали достоверные сведения об истоках, направлении течения и режиме трёх крупнейших рек этой территории — Туманганга, Амнокганга и Сунгари.

Экспедиция Звегинцева имела своей главной задачей исследование сухопутных и водных путей сообщения вдоль северной границы Кореи и далее, по восточному побережью Ляодунского полуострова, до Порт-Артура. Михайловский согласился принять участие в экспедиции Звегинцева, которая стала для него составной частью кругосветного путешествия.

По России (июль-август 1898 г.)

Для работы в Северокорейской экспедиции Михайловский пригласил людей, известных ему по работе инженера-изыскателя: молодого техника Н. Е. Борминского и опытного десятника И. А. Пичникова.

9 июля 1898 г. Михайловский и его спутники прибыли с петербургским курьерским поездом в Москву и в тот же день с прямым сибирским поездом выехали из Москвы. В то время ещё продолжалось строительство Транссибирской магистрали. Были построены и введены в эксплуатацию участки от Москвы до Иркутска и от Владивостока до Хабаровска. Однако не были ещё построены средние звенья пути между Иркутском и Хабаровском: Кругобайкальская линия от Иркутска до Мысовой, на восточном берегу озера Байкал; Забайкальская линия от Мысовой до Сретенска; Амурская линия от Сретенска до Хабаровска. На этом отрезке пути Михайловскому и его спутникам пришлось испытать на себе ненадежность сообщений на лошадях и по воде. Путь от Москвы до Иркутска, протяжением более 5 тыс. км, занял 12 дней, участок же от Иркутска до Хабаровска длиной около 3,5 тыс. км, пройденный на лошадях и по воде, занял ровно месяц. Путешественники постоянно сталкивались с недостатком казенных лошадей для перевозки пассажиров и грузов, почтовые станции были не в состоянии «удовлетворить и третьей части предъявляемых к ним требований». Плата за наем «вольных» лошадей достигала баснословной цены: 10-15 рублей за прогон в 20 верст, то есть в 50 с лишним раз дороже стоимости проезда по железной дороге. Между Сретенском и Хабаровском было пароходное сообщение, но из 16 дней, затраченных путешественниками на путь по Шилке и Амуру, около половины было проведено в стоянии на мелях и в ожиданиях при пересадках. В результате весь путь от Петербурга до Владивостока занял 52 дня (8 июля — 29 августа 1898 г.) и обошёлся, при всех лишениях путешественников, почти в тысячу рублей на человека, то есть был более долгим, да ещё и в два раза дороже, чем, если бы ехать во Владивосток кружным путём по морю.

По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову (сентябрь-октябрь 1898 г.)

3 сентября 1898 г. участники экспедиции доставлены были пароходом из Владивостока в бухту Посьета, затем прошли на лошадях 12 вёрст до Новокиевска, который был начальным пунктом Северокорейской экспедиции. Здесь сформированы были отдельные партии.

Партия, возглавляемая непосредственно Михайловским, должна была исследовать устье и верховья реки Туманганг, район вулкана Пектусан и верховья реки Амнокганг. Затем партия Михайловского должна была идти в Капсан, где планировалось соединение с партией начальника экспедиции Звегинцева.

Под началом Михайловского, кроме техника Борминского и десятника Пичникова, было ещё трое отставных русских солдат — людей бывалых и умевших хорошо обращаться с оружием, что очень пригодилось бы в случае столкновения с китайскими разбойниками — хунхузами, шайки которых попадались в то время вдоль всей корейско-китайской границы. При партии Михайловского были также переводчики с корейского и с китайского: русский кореец П. Н. Ким, учитель по специальности, и некий подданный Китая, которого русские звали Василием Васильевичем. В дальнейшем, на всём протяжении пути, Михайловский время от времени нанимал местных корейцев (как правило, в качестве проводников). В начале путешествия партия Михайловского имела 13 лошадей, 8 верховых и 5 вьючных. Багаж, включавший запасы провианта, в начале путешествия был настолько велик, что для его перевозки понадобилось ещё и три арбы с быками.

Организационные неурядицы и проливные дожди несколько задержали выступление из Новокиевска (10 сентября 1898 г.). По берегу залива Посьета экспедиция двинулась к Красному селу — последнему населённому пункту на русской территории.

14 сентября 1898 г. партия Михайловского на пароме переправилась у Красного села через Туманганг. Исследования в устье и нижнем течении этой реки показали полную невозможность судоходства из-за маловодности и большого количества кочующих мелей. Затем Михайловский кратчайшим путём направился по корейской территории к верховьям Туманганга. Путь пролегал по гористой местности с тесными долинами, в которых часто попадались корейские деревеньки. 22 сентября партия достигла городка Мусан. Отсюда путь шёл вдоль верхнего течения Туманганга, который здесь имел характер типичной горной речки. 28 сентября, когда начались уже ночные заморозки, путешественники впервые увидели вулкан Пектусан. 29 сентября найден был исток Туманганга, который «исчез в маленьком овраге» около маленького озера Понга. Это озеро, вместе с прилегающей болотистой местностью, и признаны были Михайловским истоками реки.

Район Пектусана является водоразделом трёх больших рек: Туманганга, Амнокганга и Сунгари. Корейцы-проводники утверждали, что Туманганг и Амнокганг берут начало в озере, расположенном в кратере Пектусана (хотя и признавались, что лично этих истоков никто из них не видел). 30 сентября путешественники достигли подножия Пектусана, разделились на две группы и приступили к исследованиям. Сам Михайловский, в сопровождении двух корейцев, переводчика Кима и проводника, должен был, поднявшись на вершину Пектусана, обойти её до предполагаемых истоков Амнокганга и Сунгари.

Поднявшись на Пектусан, Михайловский некоторое время любовался расположенным в его кратере озером и стал свидетелем эпизода выброса вулканических газов. Обходя кратер по периметру, что было небезопасно из-за каменистых круч, Михайловский выяснил, что рассказ проводников об озере как общем истоке трёх рек является легендой. Непосредственно из расположенного в кратере озера никакой водный поток не истекал. Зато на северо-восточном склоне Пектусана Михайловский обнаружил два истока некой реки (как выяснилось чуть позже, это были истоки одного из притоков Сунгари). Для этих двух истоков Михайловский счёл непосредственное сообщение с Пектусанским озером вполне возможным, допуская, что вода промыла ход из озера сквозь толщу скал. В последующие дни были найдены ещё три истока притока Сунгари.

Тем временем сотрудники Михайловского во главе с техником Борминским выполнили самую трудную и опасную часть работы: спустились в кратер к озеру с инструментами и разборной лодкой, засняли контур озера, спустили лодку на озеро, замерили глубины, которые оказались исключительно большими уже близ берега. Выбраться из кратера оказалось непросто, лодку и тяжёлые инструменты пришлось бросить. Ближайшую ночь путешественникам пришлось провести у Пектусана под открытым небом, с реальной опасностью для здоровья и даже для жизни из-за похолодания и разыгравшейся непогоды. Однако всё обошлось благополучно.

Партия Михайловского продолжала исследования на Пектусане до 3 октября; весь этот день Михайловский и Борминский провели в бесплодных поисках истоков Амнокганга. Вечером один из проводников-корейцев сообщил, что эта река берёт начало у горы Малый Пектусан (который находился примерно в пяти верстах от Большого).

От Пектусана партия Михайловского направилась на запад по китайской территории, через район притоков Сунгари — места сказочно красивые, но чрезвычайно опасные из-за возможности нападения хунхузов (у встретившихся местных китайцев переводчик партии узнал, что до 40 хунхузов выслеживают партию Михайловского с того времени, как она вышла из Мусана). (с. 239)

Вечером 4 октября путешественники достигли деревни Шанданьон, населённой преимущественно корейцами (китайское её название Шадарен). Жители, никогда прежде не видевшие европейцев, радушно их встретили и отвели для ночлега лучшую фанзу. Ночью 5 октября, в начале пятого часа, Михайловский и его товарищи проснулись от треска выстрелов: фанзу обстреливали засевшие в лесу хунхузы. Соседняя фанза горела, оставленные на открытом пространстве лошади были под огнём. Дождавшись рассвета, русские перебежали под выстрелами в близлежащий овражек, залегли там и открыли ответный огонь. Очень быстро выстрелы из леса прекратились, хунхузы отошли. Из русских никто не пострадал, но получил смертельное ранение в пах кореец, хозяин фанзы; пропал один кореец-проводник; из лошадей две были убиты, две — ранены. Поскольку лошадей осталось мало, пришлось бросить почти весь багаж (Михайловский особенно сожалел о потере «великолепных постелей»).

В этот день путешественники, чтобы оторваться от возможного преследования, сделали рекордный 19-часовой переход, прошли около 50 вёрст и к 3 часам ночи 6 октября, уже шатаясь от усталости, достигли одного из притоков Амнокганга. Дальнейший путь был уже менее опасен. 7 октября путешественники вышли к Амнокгангу в 9 верстах от китайского города Маоэршань (Линьцзян).

Здесь Михайловский принял окончательное решение отказаться от продолжения путешествия на лошадях. Нанята была большая плоскодонная лодка — «старое гнилое судёнышко» в пять сажен длины, с экипажем из 4-х китайцев. Из корейской деревни Таянсхан Михайловский послал начальнику экспедиции Звегинцеву письмо, где подвёл предварительные итоги работы вверенной ему партии, рассказал о нападении хунхузов и объяснил причину изменения маршрута:

К Вам в Капсан не иду — 240 вёрст, когда впереди такое ещё путешествие, на измученных лошадях нельзя делать. Провизия наша вся вышла, питаемся корейской пищей и спим без кроватей и постелей на полу корейских фанз. Мало спим….

9 октября началось путешествие вниз по реке. Из-за наступивших холодов, дождей и ветра снова пришлось терпеть лишения. Большую опасность представляли многочисленные перекаты, крупнейший из которых Михайловский описывает как «ревущий водопад», но все они благодаря искусству кормчего-китайца пройдены были успешно. 18 октября путешественники достигли Ыйчжу, корейского города в 60 км выше устья Амнокганга, и здесь простились с Кореей.

Несмотря на бедность населения и чудовищную социально-экономическую отсталость страны, Михайловскому она понравилась; в своих записках он высоко оценивает интеллектуальные и моральные качества корейского народа. За всё время путешествия не было ни одного случая, чтобы кореец не сдержал своего слова или солгал. Повсюду экспедиция встречала к себе самое тёплое и радушное отношение.

Вечером 18 октября пройден был последний участок пути вниз по Амнокгангу, до китайского порта Сахоу (ныне Аньдун). Далее путь пролегал уже по восточному побережью Ляодунского полуострова и был пройден в китайской двуколке. Характер местности был уже совсем иной. Горы отодвинулись к западу, и вся полоса побережья длиной около 300 верст и шириной от 10 до 30 верст представляла собой слегка всхолмлённую равнину, плотно заселённую китайскими крестьянами. Вечером 25 октября путешественники достигли первого населённого пункта на Ляодунском полуострове, занятого русскими — Бицзыво; ещё через двое суток они были в Порт-Артуре.

Всего по Корее и Маньчжурии Михайловским было пройдено около 1600 км, в том числе около 900 км верхом, до 400 км в лодке по Амнокгангу и до 300 км на китайской повозке-двуколке по Ляодунскому полуострову. Этот путь занял 45 дней. В среднем экспедиция делала в день 35,5 км. Производились маршрутная съемка местности, барометрическая нивелировка, астрономические наблюдения и другие работы, послужившие основанием для составления подробной карты маршрута. Михайловский вёл дневник и технический журнал экспедиции. Кроме того, им было записано до 100 корейских сказок, легенд и мифов.

Завершающая фаза путешествия: через США в Европу (ноябрь-декабрь 1898 г.)

Из Порт-Артура Михайловский 31 октября отплыл через Чифу в Шанхай, где провёл пять дней (4-8 ноября). Воспользовавшись любезностью начальника русской почтовой конторы, предложившего свои услуги в качестве сопровождающего, Михайловский смог ознакомиться с жизнью разных частей этого необычного города, «китайской» и «европейской». В Шанхае Михайловский решил транспортную проблему всей оставшейся части кругосветного путешествия, купив билет на океанский пароход «Gaelig», причём «с платой до Парижа, в том числе и по железным дорогам, за пятьсот рублей в первом классе».

9 (21) ноября началось путешествие на океанском пароходе, который дважды заходил в японские порты (11 ноября — Нагасаки, с 14 по 18 ноября — Иокогама). В Иокогаме Михайловский не только любовался Фудзиямой и скупал безделушки, подобно большинству туристов, но и хорошо познакомился с жизнью города. Он ездил по японской железной дороге (которая оказалась дешёвой узкоколейной), наблюдал из окна вагона поля японских крестьян «с игрушечными участками, с поразительной обработкой этих участков». Его зоркий взгляд замечал всё: «электрическое освещение, прекрасно шоссированные дороги, прекрасный коммерческий и военный порт, множество фабричных труб, торчащих на горизонте». Он был «на заводах и в мастерских железных дорог и уже как специалист мог убедиться в поразительной настойчивости и самобытной талантливости японских техников и мастеров. Как рационально приспособились они ко всему своему железнодорожному делу, на какую коммерческую ногу поставили его».

В опубликованных записках Михайловского о кругосветном путешествии последняя особо отмеченная дата — 18 ноября (день отплытия из Иокогамы); затем даты исчезают (возможно, это связано с однообразием жизни на пароходе посреди Тихого океана). Во время однодневной стоянки на Гавайях, в порту Гонолулу, Михайловский осмотрел город, посетил местный музей, ездил за город любоваться буйной тропической растительностью.

Конечным пунктом путешествия через Тихий океан был Сан-Франциско, где молодой американец Фрезер, с которым Михайловский свёл дружбу ещё на пароходе, оказал ему содействие в знакомстве с жизнью города. Специально для Михайловского Фрезер организовал две экскурсии: в ювелирный магазин (где можно было видеть драгоценности общей стоимостью в 3 миллиона долларов) и в один из банков (с демонстрацией здания, внутренних помещений и многочисленных технических средств для поддержания режима безопасности).

Особый интерес вызвало у Михайловского посещение американской фермы, поскольку сам он был землевладельцем и занимался разного рода сельскохозяйственными экспериментами.

Затем Михайловский пересёк на поезде весь Североамериканский континент. В Чикаго, пока менялись поезда, Михайловский успел осмотреть знаменитые бойни. В Нью-Йорке Михайловский не захотел задержаться и на английском пароходе «Лузитания», на тот момент самом большом в мире, через Атлантический океан отправился в Англию.

Путешествие через Атлантику совпало по времени с обсуждением Фашодского инцидента. Англия и Франция оказались на грани войны. Пассажирами «Лузитании» были преимущественно англичане. Впечатление от этого общества было тяжелое. Михайловский вынужден был выслушивать их бесконечные разговоры о необходимости войны, о превосходстве англосаксов над всеми другими нациями и о предстоящем переделе мира в их пользу.

Всё это общество, несмотря на то, что между ними были и учёные и люди пера, производило сильное впечатление самодовольства до пошлости, чем-то обиженных людей. Это были хозяева, ни на одно мгновенье не забывающие, что всё это, начиная с парохода, кончая последней безделушкой — их, принадлежит им, и им не надо идти ни к кому и ни у кого ничего не надо просить—всё лучшее в мире у них.

Под тяжёлым впечатлением от этих встреч, чтобы больше не слышать «диких воплей этих пожелавших крови и смерти людей», Михайловский изменил свой первоначальный план задержаться в Лондоне. Он пересёк Ла-Манш и отправился в Париж, но не задержался и здесь.

Старый буржуазный строй отживает, и нигде это умирание, разложение заживо не чувствуется так, как в Париже.

Михайловский торопился домой, в Россию.

Итоги путешествия (география, литература, фольклористика)

Научные результаты своих наблюдений и исследований в Корее и Маньчжурии, давших ценные географические сведения о малоизведанных территориях, в особенности о районе Пектусана, Михайловский опубликовал в специальных изданиях: «Отчёты членов осенней экспедиции 1898 года в Северной Корее» (1898) и в «Трудах осенней экспедиции 1898 года» (1901). Кроме того, на основе дневниковых записей написана была целая книга о путешествии (публиковалась первоначально в виде отдельных очерков под общим названием «Карандашом с натуры» в девяти номерах научно-популярного журнала «Мир Божий» за 1899 год).

За время путешествия Михайловским было записано до 100 корейских сказок, но одна тетрадь с записями была потеряна в пути, поэтому число сказок сократилось до 64. Впервые они были изданы, вместе с первым отдельным изданием книги записок о путешествии, в 1903 г. Записи Михайловского оказались самым значительным вкладом в корейскую фольклористику: ранее были изданы лишь 2 сказки на русском языке и семь сказок на английском языке. В предисловии Михайловский утверждает, что собственная роль его сводилась к фиксации текста со слов переводчика: «я быстро, фраза за фразой, записывал, стараясь сохранить простоту речи, никогда не прибавляя ничего своего». Однако некоторые места опубликованного текста со всей очевидностью указывают на литературную обработку, произведённую писателем. Имеется, например, такой пассаж:

Молодой месяц светил в далёком небе. Но темно было, и нежный Скорпион, как бриллиантами, горел вокруг месяца своими звёздами и всё глубже, казалось, проникал в синеву тёмного неба. Мрачно и одиноко стоял белый Пектусан и далеко в небо ушёл своей вершиной.

К счастью, примеры столь очевидного писательского вторжения в текст фольклорных записей единичны. Но Михайловский, судя по всему, систематически использовал ещё и такой глубоко порочный с точки зрения научной фольклористики приём, как составление сводного текста из версий разных рассказчиков.

Иногда Михайловский-фольклорист производил сокращения, обусловленные господствовавшими в его время и вполне им разделявшимися представлениями о приличиях: «Из трёх сказок одну, по совершенной её нецензурности, пришлось не записать, а в одной, относительно верной жены, пришлось опустить по той же причине несколько сильных и злоостроумных мест». Михайловский не может удержаться даже от совершенно пуританского замечания по поводу корейцев-рассказчиков: «А на вид, когда они сидели в моей комнате, это были такие почтенные люди».

В конце путешествия Михайловский так пропитался духом корейского народного творчества, что и сам смог выступить в роли корейского сказочника, причём первым слушателем новой, сочинённой им на ходу сказки был кореец-проводник.

Когда Оконшанте создал землю, то ко всякому государству послал особого старца-покровителя. Послал и в Корею, наделив старца всеми богатствами: пашней, лесом, золотом, серебром, красной медью, железом, углем. Все это старец уложил в мешок и пошёл. Шел, шёл, устал и остановился на ночлег в Маньчжурии. Предложили ему маньчжуры своей сули, соблазнился старец и думает: на ночь выпью, а до завтра просплюсь. Не знал он, что китайская водка такая, что стоит на другой день хлебнуть воды, как опять пьян станет человек. Вот проснулся старик на другой день, глотнул ключевой воды и пошёл своей дорогой. Пошёл и охмелел,— так и шёл весь день пьяный. Перебрел через какую-то речку, и показалось ему, что перешёл он Амноку, и стал он разбрасывать повсюду пашни, леса, золото, серебро, медь, железо, уголь. Когда пришёл к Амноке, остались у него только горы да разная мелочь от всех прежних богатств. Так и осталась Корея ни с чем, а хуже всего то, что диплом на корейское счастье охмелевший старик оставил тоже у китайцев. Кореец слушает меня, удрученно качает головой и что-то говорит. П. Н. переводит: — Говорит: все так и было. — Скажите ему, что не было, потому что я сам это выдумал. — Сказал, только он не верит: говорит, что больше похоже на правду, чем на выдумку. Говорит, что у них считают, что корейское счастье всё попало к китайцам.

Встреча с царской семьёй

Сделавшись известным в столичном обществе не только как литератор, но и как путешественник, Михайловский получил приглашение в царский дворец. Последовала встреча с царской семьёй, точная дата которой до настоящего времени не установлена. Сохранилось два мемуарных свидетельства, записанные по рассказам Михайловского: А. М. Горького и М. К. Куприной-Иорданской. Согласно версии Горького, Михайловский официально «был приглашен в Аничков дворец к вдовствующей царице». Однако на встрече присутствовали Николай II и его супруга Александра Фёдоровна (последняя — в сопровождении неких придворных дам).

Свидетельство Горького, записанное лишь в 1927 г., всё-таки сохраняет отголоски ещё не остывших эмоций Михайловского, излившихся, видимо, при первой же встрече с Горьким после возвращения из дворца.

— Это провинциалы! — недоумённо пожимая плечами, говорил Гарин после приёма во дворце. И рассказал о своём визите приблизительно так: — Не скрою: я шёл к ним очень подтянувшись и даже несколько робея. Личное знакомство с царём ста тридцати миллионов народа — это не совсем обыкновенное знакомство. Невольно думалось: такой человек должен что-то значить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но всё не о том, что должно бы интересовать царя, в царствование которого построен действительно великий Сибирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где её встречают вовсе не друзья и — не радостно. Может быть, я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком? Но тогда — зачем же звать его к себе? А если позвал, то умей отнестись серьёзно и не спрашивай: любят ли нас корейцы? Что ответишь? Я тоже спросил и неудачно: «Вы кого подразумеваете?» Забыл, что меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает и скупо и глупо, а дамы — молчат? Старая царица удивлённо поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза каменные, лицо — обиженное. <…> В общем было очень скучно..

Известие Куприной-Иорданской, слушавшей рассказы Михайловского летом 1903 г., уже не имеет столь яркой эмоциональной окраски, зато гораздо более подробно и насыщено деталями. Михайловский полагал, что царь ждёт его для делового доклада, тщательно готовился к встрече и принёс во дворец портфель, туго набитый планами и чертежами. Однако, начав беседу в тоне чисто деловом, Михайловский быстро сообразил, что «деловая сторона решительно никого не интересует», и перешел к рассказам о дорожных приключениях (причём царь проявил некоторый интерес к личности техника Н. Е. Борминского, изображённого Михайловским в качестве страстного охотника и превосходного стрелка, немало способствовавшего отражению атаки хунхузов).

Через несколько дней Борминский и Михайловский получили уведомления о награждениях орденами. Однако Михайловский, согласно воспоминаниям Горького, своего ордена «не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора» (речь идёт о событиях 4 марта 1901 г.). Куприна-Иорданская добавляет, что Михайловский был не просто выслан из Петербурга, но ещё и «отдан под надзор полиции».

Последние месяцы

В сентябре 1906 г., вернувшись из Маньчжурии, Михайловский обосновался в Петербурге. Активно участвовал в литературной и общественной жизни столицы. Входил в редакцию большевистского журнала «Вестник жизни», в котором сотрудничал вместе с А. В. Луначарским, В. В. Воровским, В. Д. Бонч-Бруевичем. Скоропостижно скончался 10 (27) декабря 1906 г. от паралича сердца во время заседания редакции, где в тот день читался и обсуждался его драматический этюд «Подростки».

Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

По материалам ПомниПро