Боевой оплот царства московского

Откуда взялось чудное название Симбирск, доподлинно не известно. Существует множество версий на этот счет.

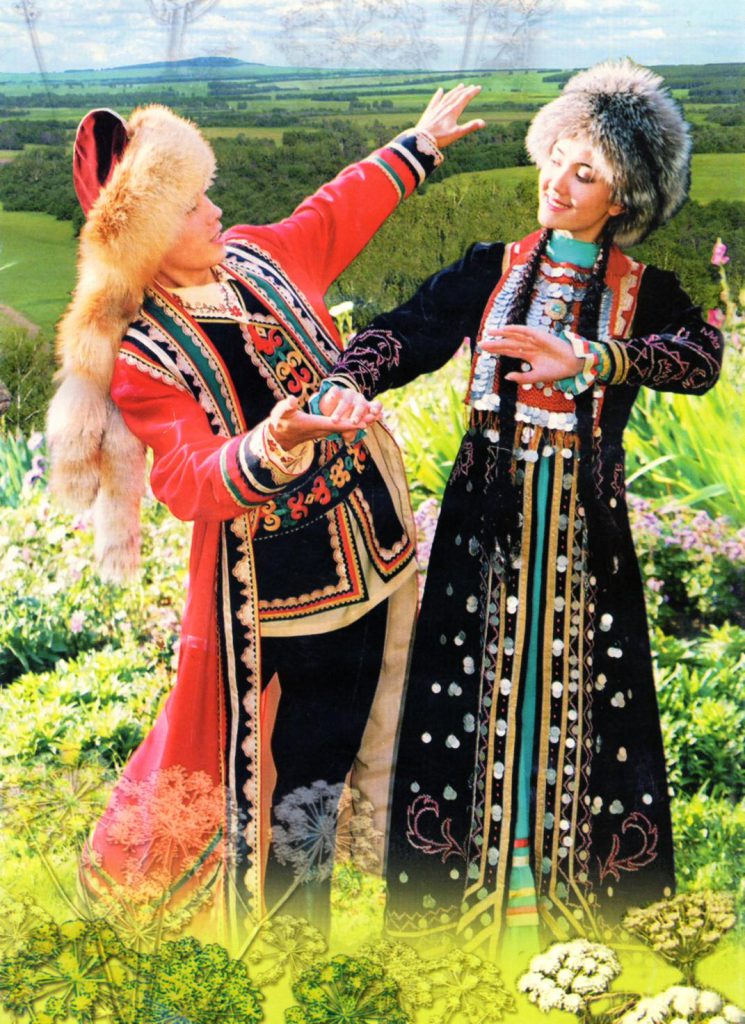

Ну а доподлинно известно то, что град Симбирск возник в XVII веке, как боевой форпост на засечной линии прикрывающей от кочевой башкиро-калмыцкой вольницы. Для защиты границ Московского государства на территории Среднего Поволжья было построено несколько крепостей, в их числе был построен и Симбирск.

На строительство укрепрайона был брошен царский воевода Богдан Хитрово. Свою фамилию Хитрово оправдал, соорудил крепость на высокой горе, в том месте, где две реки Волга и Свияга близко подходят друг к другу. Место было выбрано крайне удачно в военном отношении. В Ульяновске Хитрово чтят, как основателя, хотя личность его довольно спорная. Местный люд воеводу не любил, дескать ворует и злоупотребляет властью…

Как бы там ни было, вскоре деревянный форт прирос посадом и превратился во вполне приличный городок. Военный гарнизон Симбирска, по всей видимости «давал шороху» или как бы это сказать поточнее – возложенный на него функционал выполнял ответственно. Не зря ведь, на первой городской печати красуется грозный лев, держащий в лапе меч, а на первом гербе изображен одинокий столбовой знак, с опирающейся на него золотой царской короной.

Народный фронт Стеньки Разина

Лихие деньки настали для Симбирска в конце XVII века. С Дона на Волгу двинули поднявшие восстание вольные казачки, да крестьяне, которым зажравшиеся царские воеводы изрядно поднадоели. Да и сам царь Алексей Михайлович им видимо был не по нраву.

Лидером «народного фронта» стал донской казак Стенька Разин.

В Поволжье, буйных молодцев крепостные крестьяне встречали на «ура». Так что вскоре восставшие захватили крупнейшие поволжские города: Астрахань, Царицын, Самару и подошли к Симбирску.

Симбирский воевода Милославский в августе 1670 года отписал царю: «… вор Стенька Разин хочет «…» приступить к Синбирску всеми силами»…

Алексей Михайлович поняв, что «дело дрянь», бросил в Поволжье свои лучшие гарнизоны под руководством Юрия Долгорукова и князя Борятинского.

Поволжская Жанна Д’Арк

Пока царские силы совершали марш-бросок, Волгу накрыла волна народного гнева. В отряды Разина вливалась не только угнетенная рать, но даже монахи и… монашки (правда бывшие). Поволжской Жанной Д’Арк стала бывшая монашка Алена Арзамасская.

Со своим войском Алена захватила город Темников (ныне Мордовия), но противостоять силам царской рати было сложно и вскоре Аленка Арзамасская была пленена Юрием Долгоруковым. Пытал Алену сам воевода. Навыки садиста Долгоруков оттачивал еще в Москве в Сыскном приказе. Однако девка оказалась палачу не по зубам. «Явки и пароли» Алена не сдала. И как всегда на Руси бывает, чтобы из Алены героиню не делать ей «пришили» не борьбу за идеалы равенства и братства, а банальное… колдовство и присудили к сожжению в срубе.

Подобная дезинформация была рассчитана в первую очередь на безграмотных крестьян. Люди просвещенные (да такие на Руси были, даже в те давние времена) долгоруковским байкам не поверили. Вот, к примеру, что написал один из живших в то время на Руси иностранцев – немец Марций: «Через несколько дней после казни Разина была сожжена и монахиня, которая, находясь с ним заодно, подобно амазонке, превосходила она мужчин своей необычной отвагой.

Когда часть войск Разина была разбита Долгоруковым, она, будучи их предводителем, укрылась в церкви и продолжала там так упорно сопротивляться, что сперва расстреляла все свои стрелы, убив при этом ещё семерых или восьмерых, а после того, как увидела, что дальнейшее сопротивление невозможно, отвязала саблю и с распростёртыми руками бросилась навзничь к алтарю.

В этой позе она и была найдена и пленена ворвавшимися солдатами. Она должна была обладать небывалой силой, так как в армии Долгорукова не нашлось никого, кто смог бы натянуть до конца принадлежавший ей лук. Её мужество проявилось также во время казни, когда она спокойно взошла на край хижины, сооружённой по московскому обычаю из дерева, соломы и других горючих вещей, и, перекрестившись смело прыгнула в неё, захлопнула за собой крышку и, когда всё было охвачено пламенем, не издала ни звука»…

Вскоре за свои деяния Долгоруков получил по заслугам. Возмездие не заставило себя ждать. Буквально через 12 лет Юрий Долгоруков в числе первых был убит во время восстания стрельцов в Москве.

Расправа

Вернемся к восставшим. Пока Долгоруков чинил разборки в Мордовии, в Симбирск для усиления гарнизона было направлено 60-тысячное войско под командованием князя Борятинского.

На тот момент, Разин уже в течение месяца держал Симбирский кремль в осаде. Несколько раз восставшие штурмовали кремль, но взять его так и не смогли.

И вот в начале октября 1670 года царское войско нанесло разинцам жестокое поражение. В плен попали более 600 человек. Пленных жестоко пытали, а затем почти всех повесили.

После чего виселицы поставили на плоты, и пускали их вниз по Волге для устрашения народа. Опять же – обычная история для России.

Самого Разина тяжело ранили, он бежал, но вскоре был пленен и казнен…

В кандалах по Симбирску

Засветился Симбирск и в новой крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачёва, которая началась в России через сто лет после первой.

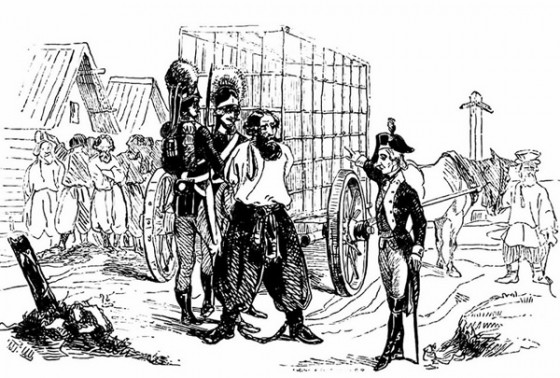

Правда, в отличие от Разина, Пугачёв с войском до Симбирска не дошел, сюда его привезли уже в кандалах после подавления восстания. Кстати, привез его не кто иной, как генерал-поручик Александр Васильевич Суворов (в будущем генералиссимус), который принял самое активное участие в операции по разгрому пугачевской армии.

Александр Васильевич стал первым, кто лично допросил плененного Пугачева. Известно, что допрос длился четыре часа. Говорят, что Суворов хотел выяснить, кто профинансировали армию Пугачева. Ходили упорные слухи, что Пугачев является членом масонской ложи, а бунт его спонсировали из-за рубежа (опять не новость)…

Хотя, если быть точным, то содержание разговора Суворова и Пугачева доподлинно никому не известно.

18 сентября Суворов сформировал и возглавил отряд для конвоирования Пугачёва в Симбирск. Для перевозки была изготовлена специальная клетка, которую установили на двухколёсную арбу. Внутри клетки сидел скованный по рукам и ногам Пугачёв. Пленник даже не мог выпрямиться, чтобы расправить тело.

Впоследствии Александр Пушкин так описал эту поездку: «Пугачёв сидел в деревянной клетке на двухколёсной телеге. Сильный отряд, при двух пушках, окружал его. Суворов от него не отлучался. В деревне Мостах (во ста сорока верстах от Самары) случился пожар близ избы, где ночевал Пугачёв. Его высадили из клетки, привязали к телеге вместе с его сыном. Всю ночь Суворов сам их караулил».

В Симбирске Пугачёва допрашивали командующий карательными войсками генерал-аншеф граф Панин и начальник секретных комиссий генерал-майор Потемкин. В отличие от Суворова эти с Пугачевым не церемонились и пытали Емелю жестоко.

В симбирской пыточной Пугачев пробыл 25 дней. В результате чего Емельян оговорил и себя и знакомых в наличии давних планов восстания. Вместе с тем и под пытками Пугачёв не признал, что к восстанию были причастны иностранные государства и заговорщики-дворяне.

Позднее на следствии в Москве он все оговоры опроверг. Сказал, что оговорил и себя и друзей под жестокими пытками (и это знакомо).

Ниже портрет Пугачёва, писанный с натуры масляными красками (надпись на портрете: «Подлинное изображение бунтовщика и обманщика Емельки Пугачёва»). Картина находилась в музее Ростова Великого и была сфотографирована в 1911 году С. М. Прокудиным-Горским.

Купцы Твердышевы

«Среди торговых людей Симбирска ходило в былые времена предание о том, что толчок к промышленной деятельности богатых симбирских купцов Твердышевых дал сам царь Пётр Великий. Довелось, как то царю переправляться через Волгу в окрестностях Симбирска. Гребцами на его лодку приставили трёх братьев Твердышевых – Ивана, Якова и Петра. По обыкновению своему царь разговорился с ними, и они показались ему людьми бойкими и смышлёными. Россия в ту пору крайне нуждалась в своей металлургической промышленности, и Пётр предложил Твердышевым отправляться на Урал и заняться горным делом, подобно известному Демидову.

— Денег нет, государь, — пожаловались Твердышевы. – А без денег такое дело не начнёшь. Тогда Пётр распорядился дать братьям 50 рублей, с которых всё и началось. Вероятнее всего, это просто легенда, хотя и приводилась она в сочинениях историков и даже в дореволюционном «Русском биографическом словаре». А вот что известно из архивных документов…

В первой половине XVIII века в Симбирске на центральной улице города – Большой Саратовской – стоял старинный особняк. Принадлежал он купцу Борису Твердышеву, а после его смерти достался сыну Ивану. Оборотистый и хитрый Иван Борисович наловчился в торговле ещё при жизни отца. Быстро обогнав старших братьев Якова и Петра, он скоро сделался богатейшим купцом Симбирска. Торговал мясом в своих лавках, но более всего приумножили его капиталы торговые обороты в Оренбурге. Губернский Оренбург в те годы быстро рос и застраивался, становясь настоящей столицей огромного, но ещё слабозаселённого края. Хороших проезжих дорог тогда ещё не было. Любая поездка была сопряжена не только с трудностями, но и с опасностями от лихих людей. Но Твердышева трудности не пугали. Смекнув, что на поставке провианта в Оренбург можно нажить не малые барыши, Твердышев первый взялся за это дело, сопряжённое с известным риском. Он стал спешно заготавливать и отправлять в Оренбург пшеницу и овёс, гнал в далёкие степи гурты скота. Расширялась его торговля, росли капиталы. Сам Оренбургский губернатор Иван Иванович Неплюев, видя такое старание купца, удостоил его своим дружеским расположением. И когда Твердышев, которому слава и богатство знаменитых Демидовых не давали покоя, решил тоже вложить свои капиталы в горнозаводскую промышленность, Неплюев ходатайствовал за него перед берг-коллегией, написав туда, что Твердышев «ко взысканию руд ревность показывает и в некоторых местах через старание своё новые рудные признаки отыскал». В 1743 году Твердышев подал прошение о передаче ему медеплавильного завода близ Табынска, который бездействовал. И хотя с подобной же просьбой годом раньше обращался Акинфий Демидов, губернатор поддержал Твердышева, и берг-коллегия решила дело в его пользу. Но пускать в ход этот завод Иван Борисович не стал. В девяноста верстах он построил на реке Тор новый медеплавильный завод, найдя для него более удобное место, и назвал этот завод Воскресенским. Так в 1744 году началось развитие медеплавильного дела в Оренбургской губернии. В течение двух десятилетий Твердышев с братьями и ещё одним Симбирским купцом и промышленником Иваном Семёновичем Мясниковым, который приходился им близким родственником, так как был женат на их родной сестре Татьяне Борисовне, вслед за Воскресенским основали ещё четыре медеплавильных завода – Преображенский, Богоявленский, Архангельский и Верхоторский. А, разведав богатейшие железорудные месторождения Бакала, компанейщики решили строить и железоделательные заводы. В сентябре 1754 года Твердышев обратился в берг-коллегию с просьбой о строительстве «железовододействуемого» завода на реке Катав, «внутри Башкирии» на земле, которую он купил у башкирских старшин – вотчинников Трухменской волости. В соответствии с императорским Указом, который был подписан 23 мая 1755 года два компаньона, два Ивана – Твердышев и Мясников приступили к строительству нового завода, который не зря именовался в то время «железовододействуемым». Единственной силой, которая могла приводить в действие воздуходувные меха доменных печей и кричные молоты, на которых шла перековка выплавленного из руды чугуна в железо, была сила падающей воды, а проще сказать – мельничное колесо. И совсем не случайно строительство завода начиналось с сооружения плотины на облюбованной реке и образования заводского пруда. Река и имена владельцев дали новому заводу имя – Катав-Ивановский.

5 октября 1757 года первая домна Катав-Ивановского завода была пущена в действие и выплавила первый чугун. Но ещё до этого заводчикам стало ясно, что восемь кричных молотов, построенных на заводе по их приказу, перековать на железо весь чугун будут не в состоянии, а на дополнительные молоты в реке Катав не хватит воды. Тогда и было обращено внимание на быструю и своенравную реку Юрюзань или Джирьюзень, как выговаривали башкиры. Вначале здесь решено было строить только пильную мельницу для распиловки брёвен на строительство. Но затем заводчики решили строить возле этой плотины и молотовый завод, на котором бы перековывали в железо чугун Катав-Ивановского завода. Весной 1758 года Твердышев и Мясников обратились в правительствующий сенат с просьбой, чтобы «повелено было при зачатой строить на речке Юрюзане плотине сделание молотов позволить». Просьба заводчиков была удовлетворена. В указе правительствующего сената, подписанном и скреплённом печатью дочери Петра Первого императрицы Елизаветы Петровны 6 ноября 1758 года говорилось:

«…приказали по тому его асессора Твердышева прошению при вышеозначенной, зачатой им обще с товарищем его Мясниковым в Оренбургской губернии строением на речке Юрюзене плотине для перековки чугуна в железо от 10 до 15 молотов или более, сколько та речка поднять может, сделать дозволить». Так по соседству с Катав-Ивановским заводом возник ещё один «железовододействуемый» завод, которому по аналогии река и имена владельцев дали название Юрюзань-Ивановский.

В январе 1762 года Твердышев обратился с челобитной к новому царю Петру Третьему и попросил разрешить построить домну и на Юрюзань-Ивановском заводе, чтобы избежать лишних расходов на перевозку руды с Бакала на Катав-Ивановский завод и чугуна из Катава в Юрюзань.

8 февраля берг-коллегия своим указом разрешила заводчикам строить домну. А через год, в марте 1763 года, в берг-коллегию от Оренбургского горного начальства поступил рапорт, в котором сообщалось, что домна «совсем построена и сего года февраля 24 числа углём засыпана, а 25 числа оного февраля с Божьей помощью меха пущены и началось действие выплавкою чугуна».

С каждым годом увеличивался выпуск чугуна и железа на Катав-Ивановском и Юрюзань-Ивановском заводах. По архивным данным в 1763 году два завода произвели 123 294 пуда железа. В 1764 году было выковано уже 151 033 пуда, а в 1766 году – 298 729 пудов и 8 фунтов. Продукция Катавского и Юрюзанского заводов стала завоёвывать отечественный рынок и даже отправляться за рубеж, тем более, что железо это было отменного качества.

В след за Катав-Ивановским и Юрюзань-Ивановским заводами Твердышевы и Мясников основали в горах Южного Урала по берегам быстрых и стремительных рек ещё несколько железоделательных заводов…»

Из очерка «Два Ивана». Л.Н. Сурин

Литературное отступление

«По следам» пугачевского бунта, в сентябре 1833 года в Симбирск приехал Александр Пушкин. Главной целью его приезда был сбор материалов по истории пугачёвского восстания. Материалы, собранные Пушкиным затем легли в основу его знаменитой повести «Капитанская дочка». Главный герой которой Петруша Гринёв – уроженец Симбирской губернии. Хотя Пушкин далеко не единственный, кто прославил наш край своим пером.

Симбирск изначально славился творческими людьми. К счастью в XXI веке это наконец-то заметили и в 2011 году Ульяновск был назвали город талантов (до этого он успел побывать родиной Ленина и родиной Колобка).

Вернемся к истории. Так вот, большой вклад в развитие русской культуры XIX века внес еще один уроженец наших мест – Николай Михайлович Карамзин (1766- 1826 г.) путешественник, писатель, поэт, историк. Карамзин написал «Историю государства Российского». Исследователь собрал в своей книге большой материал по истории Древней Руси. Современники очень оживлённо отреагировали на появление «Истории» в свет. Ведь до этого аналогичных работ российская историография не знала.

Пушкин отмечает «Все, даже светские дамы, бросились читать историю своего отечества дотоле им неизвестную. Древняя Русь, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом». «Историю государства Российского» Карамзина была переведена на многие европейские языки и ее смело можно назвать первым цельным описанием истории Российского государства с древнейших времён до начала XVII века.

Кстати, вскоре после смерти историка (в 1845 году) в Симбирске был открыт памятник Карамзину, который и по сей день является визитной карточкой города и его украшением. Автором проекта стал скульптор Самуил Гальберг.

Только вот на постамент вместо Карамзина автор поставил статую музы истории Клио. Многие жители Симбирска того времени о Клио и слыхом не слыхивали и считали, что на пьедестале они видят изображение какой-то родственницы Карамзина и называли памятник не иначе, как «чугунная баба». Многие ульяновцы не знают, что за женщина украшает Карамзинский сквер…

Не менее известен россиянам и баснописец-симбирянин Иван Дмитриев (1760-1837) и поэт пушкинской плеяды, близкий друг Александра Сергеевича – Николай Языков, братья Тургеневы, литературный критик Павел Анненков, а также поэты Минаевы (отец и сын). В честь сына Дмитрия Минаева впоследствии была названа одна из центральных улиц города.

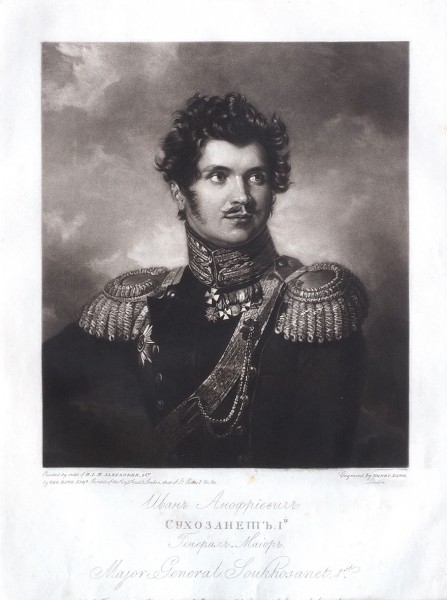

С нашим краем связано и имя героя Отечественной войны 1812 года партизана, генерал-майора Дениса Давыдова (1747 г. —1808 г.).

После окончания войны он жил в родовом имении своей жены селе Верхняя Маза (ныне Радищевский район Ульяновской области). Именно там он и описал историю своей партизанской жизни. Там же он и был похоронен, а уже позже перезахоронен у Новодевичьего монастыря в Москве.

Однако наиболее прочих симбирских тружеников пера прославился Иван Гончаров (1812-1891 г.) – автор широко известных произведений: «Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история».

В творчестве Ивана Андреевича наш край сыграл особую роль. Здесь он родился, провёл детство и юность. В результате Гончаров описал местное сонное бытие в своем наиболее знаменитом произведении – романе «Обломов». Ныне главный герой романа ныне признан международным символом лени. Позже, в своих воспоминаниях Гончаров потом напишет: «Мне кажется, у меня, очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда, при виде всех этих фигур, этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежанья и зародилось неясное представление об «обломовщине»…

Театр

В Симбирске в 1789 в доме помещика Дурасова был открыт первый в городе и один из первых в России крепостных театров — крепостной театр Дурасова. В подготовке актёров для него принимал участие замечательный мастер сцены П. А. Плавильщиков. Театр Дурасова просуществовал пять лет. Позднее, в 1790-е годы, в Симбирске сложились две театральные труппы крепостных актёров: Татищевская и Ермоловская. Также открыта одна из первых библиотек в Поволжье — Карамзинская общественная библиотека, а в 1893 г. — Гончаровская библиотека. В 1809 в Симбирске была открыта первая мужская классическая гимназия, в 1864 г. — Мариинская женская гимназия, а к 1913 г. в городе было уже две мужских и три женских гимназии. В 1873 г. в Симбирске учреждён кадетский корпус. 7 сентября 1824 г. года в присутствии императора Александра I была произведена закладка Троицкого собора. Государь собственноручно положил в его основание первый камень. Храм до наших дней не сохранился.

Стационарная связь.

В 1780 году в связи с учреждением Симбирского наместничества в городе была открыта почтовая контора. 1 сентября 1860 года открыто телеграфное сообщение в Симбирске и в уездных городах губернии — Сызрани, Алатыре и Буинске. Первый телефон зазвонил в Симбирске в 1889 году. Первый выход в Интернет (протокол TCP/IP) в Ульяновске состоялся в 1992 году.

Тайные общества, ссылки и руины

Надо сказать, что прославился Симбирск того времени не только своими учеными и литераторами. В XVIII веке наш городок становится одним из центров российского масонства. А иначе и быть не могло, ведь здесь находились родовые гнезда многих именитых дворянских фамилий, как Тургеневы, Карамзины, Киндяковы, Загряжские, Трегубовы, Баратаевы и т.д. Перечень фамилий засветившихся в российской истории в те или иные времена можно продолжать долго, сейчас не об этом.

Так вот, одна из первых масонских лож «Златой Венец» была создана в Симбирске в 1784 году. Основал её Иван Тургенев, а управляющим мастером стал симбирский вице-губернатор Александр Голубцов. В числе рядовых членов значился и молодой Николай Карамзин – будущий историограф государства Российского (тот самый).

Местом собраний масонской ложи «Златой Венец» стал храм Иоанна Крестителя, который был построен в конце XVIII века в имении Василия Киндякова, в юго-восточной части Винновской рощи. Храм был построен по проекту симбирского архитектора Ивана Тоскани. Профинансировал строительство владелец Винновки Василий Киндяков.

Снаружи храм напоминал обычную церковь, а вот внутри все было сделано в традициях русского масонства. В церкви не служились литургии, а проходили собрания масонской ложи.

Храм представлял собой круглое каменное сооружение высотой около 20 метров, с куполом и четырьмя портиками (на которых были изображены масонские символы – урна с вытекающей водой, череп с костями, залитая волнами ладья и сломанный якорь). На куполе церкви стояла деревянная фигура покровителя ордена вольных каменщиков Иоанна Крестителя, который был представлен в виде ангела с золотым крестом в руках. Т.е. все та же купольная ротонда, любимое решение архитекторов-масонов Баженова, Львова, Бланка и Казакова.

В начале XIX века император Александр I запретил в России все масонские ложи. Симбирский храм Иоанна Крестителя перестал использоваться и постепенно пришел в упадок.

Другой заметной фигурой масонского братства был предводитель симбирского дворянства, князь Михаил Баратаев.

Его стараниями в 1817 году в Москве была открыта ложа «Александра к тройственному спасению», и в том же году, в Симбирске – ложа «Ключ к добродетели». Будучи в авторитете, Баратаев (а он принадлежал к хорошо известному грузинскому княжескому роду Бараташвили) привлек в ложу многих видных симбирских дворян. Среди «братьев» ложи значились генерал Петр Ивашев, крестный отец Ивана Гончарова Николай Трегубов, сенатор и бывший симбирский губернатор Николай Дубенской, генерал-майор и князь Иван Алексеевич Гагарин (владевший землями в Нижегородской губернии), Мусин-Пушкин и другие.

Свои таинственные собрания члены масонской ложи «Ключ к добродетели» проводили в гроте усадьбы Бестужевых в Симбирском уезде Симбирской губернии.

В 1826 году, после восстания декабристов, основатель симбирских масонских лож Михаил Баратаев был арестован и доставлен Санкт-Петербург на гауптвахту Главного штаба, где сидел в камере вместе с Александром Грибоедовым. Однако через три недели допросов влиятельный князь был выпущен на свободу. «Следствием установлено, что членом тайных обществ декабристов не был. По Высочайшему повелению освобожден с оправдательным аттестатом…»

В начале 20-х годов XIX века после запрещения Александром I масонских лож закончилась и история симбирского масонства. Завершающей точкой этой истории стала высылка в 1822 году из Санкт-Петербурга в Симбирск известного мистика и идеолога масонства, вице-президента Академии художеств и издателя «Сионского вестника» Александра Федоровича Лабзина. После приезда Лабзина в Симбирск дворяне-масоны помогли ему с жильем и деньгами. В 1825 году Лабзин умер, похоронили его на кладбище Покровского монастыря. Там же был похоронен и его соратник – князь Михаил Баратаев…

Война, плюсы и минусы

1812 год – стал поворотным в экономике Сибирской губернии. Как ни странно, но тяжелое для России время содействовало росту местной экономики. В это время из Москвы и других мест России на жительство в свои поместья в Симбирскую губернию съехалось множество дворянских семейств. Причем если одни по окончанию войны уехали обратно, то другие, привыкнув к новым местам, покупали земли, строились, и оставались навсегда. Развитию экономики содействовали такие факторы, как хорошие урожаи пшеницы, овса и знаменитого симбирского проса, а сбыт был гарантирован. Воюющая армия испытывала повышенные потребности в продовольствии и фураже. К тому же послевоенная разруха в западных и центральных губерниях Российской империи привела к взлету цен на зерно.

В итоге в 20 – 30-х годах XIX века доходы помещиков выросли и в это время в губернии начинается массовое строительство богатых барских усадебных домов.

Ярким примером такого строительства является барская усадьба в Заборовке. Имение принадлежало графу Василию Мусину-Пушкину-Брюс. В конце 1820-х годов им был заказан проект нового барского дома. Автором проекта, вероятно, был архитектор Михаил Петрович Варенцов-Коринфский.

В Симбирской губернии Варенцовым-Коринфским в 1820-х годах были запроектированы также Кафедральный Троицкий собор, Дом Трудолюбия, Дом Удельной конторы в Симбирске и другие здания гражданского назначения. В 1825 году за свой проект Троицкого Соборного храма в Симбирске Варенцов-Коринфский был удостоен почетного звания назначенного академика Академии Художеств. Многочисленные постройки, в том числе усадебные дома, по проектам этого архитектора в Казанской, Нижегородской, Пензенской и Симбирской губерниях были тогда хорошо всем известны.

«Тупиковая ветвь» промышленной революции

К началу XVIII века Симбирск изменился. На месте центральной площади кремля была образована центральная городская площадь – Соборная. Её украшением стал Троицкий собор, воздвигнутый на средства симбирского дворянства в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

В начале 1860-х годов по многим российским городам прошлись пожары. Так на Волге заполыхали Саратов, Пенза и другие города. В 1864 года загорелся и Симбирск. Череда пожаров продолжалась в течение почти трех недель. Огонь обратил в пепел две трети города, причем пострадала лучшая его часть. Из трех тысяч зданий города огонь уничтожил свыше полутора тысяч домов, 12 церквей, женский монастырь, ярмарочные ряды и другие строения. И что самое прискорбное в огонь уничтожил множество архивных документов. В связи с польским восстанием 1863 года, население списало поджоги на поляков-революционеров. Но кто бы не поджег, а Симбирск сгорел…

По ходу расследования причин, нескольких революционно-настроенных солдат местного гарнизона расстреляли (так на всякий случай), а Симбирск было приказано отстроить заново. Однако восстановление города в старых границах произошло только лишь к концу XIX века.

Экономический подъём губернского уровня сменился экономическим спадом. Причин тому было много. Это и отсутствие полезных ископаемых на территории края и то, что Симбирск был в те годы тупиковой железнодорожной станцией. Все грузы переправлялись через Волгу с перегрузкой: летом на баржах, а зимой лошадьми. В ходу до сих пор были и бурлаки.

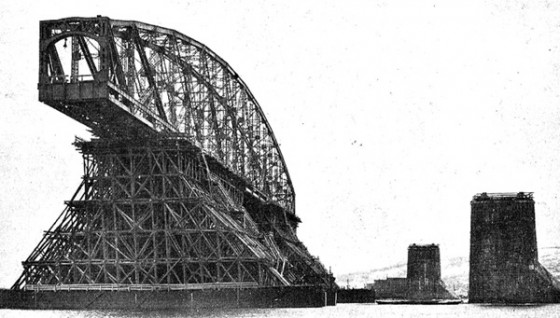

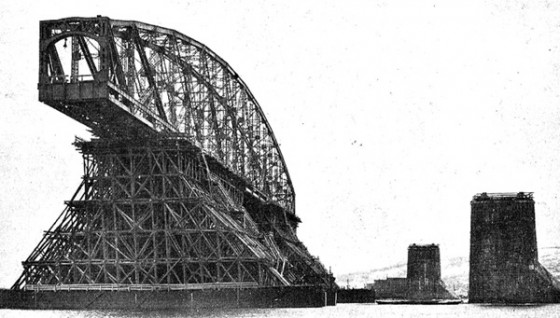

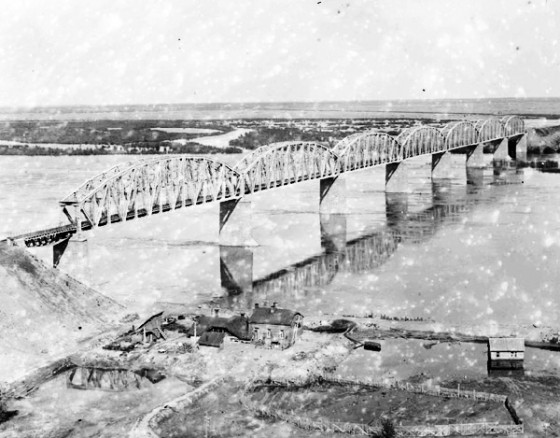

И лишь в 1910 году последовало царское распоряжение о постройке железнодорожной линии, которая соединила бы Московско-Казанскую железную дорогу с существующей линией Часовня – Мелекесс. В связи с этим, через Волгу в районе Симбирска, решено было построить мост. Автором проекта симбирского моста стал инженер с мировым именем Николай Аполлонович Белелюбский. К тому времени, при содействии Белелюбского было построено более ста больших мостов.

Строительства железнодорожного моста сулило городу, хорошую экономическую перспективу.

В марте 1913 года был заложен первый камень Симбирского железнодорожного моста.

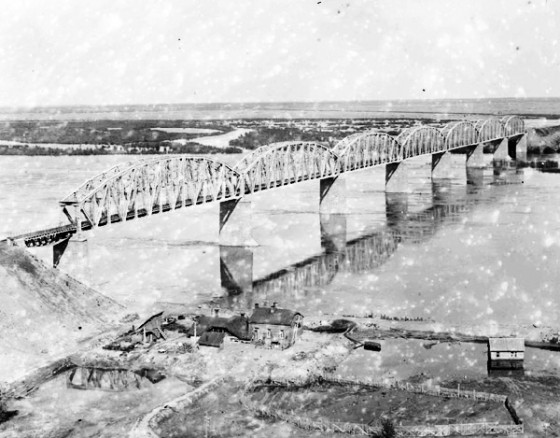

А 5 октября (18 октября по новому стилю) 1916 года мост был торжественно открыт. В начале XX века он был самым большим сооружением такого рода в Европе. Его длина с подъездами составила 2 км 850 м.

Мост, названный в начале строительства Императорским Его величества Николая II, в 1917 г. он был переименован в мост Свободы. В связи с образованием Куйбышевского водохранилища в 1953—1958 гг. опоры моста были расширены и наращены, открыто автомобильное движение. Вся реконструкция моста производилась без прекращения движения поездов.

Новый мост (называемый также Президентским) введён в эксплуатацию 26 ноября 2009, до этого момента мост открывался дважды: для работы в тестовом режиме и в пятницу, 13 ноября в связи со взрывом на складе боеприпасов «Арсенал» в Заволжском районе города (отсюда ещё одно неофициальное название моста — «Арсенальный».

Особенностью города является то, что трамвайные линии находятся исключительно в правобережной части города, а троллейбусные — в левобережной (Заволжский район).

В разное время Симбирск был центром Симбирского уезда, Симбирской провинции, Симбирского наместничества, Симбирской губернии.

21 июля 1918 года Симбирск был захвачен русско-чешским отрядом белогвардейцев под командованием Каппеля. 12 сентября 1918 года снова взят Симбирской Железной дивизией под командованием Гая.

Наибольшую известность город получил как родина Владимира Ильича Ульянова (Ленина). В связи с этим 9 мая 1924 г. Симбирск был переименован в Ульяновск.

С 1928 года город входил в Средневолжскую область (край), с 1936 — в Куйбышевскую область. В 1930-е годы почти все храмы и церкви в Ульяновске были разрушены, уцелели протестантская кирха, Неопалимовская и Воскресенская церкви.

В годы Великой Отечественной войны в Ульяновске в эвакуации находилась Московская Патриархия. Кроме того, эвакуированы из Москвы ряд промышленных предприятий (в их числе автомобильный завод имени Сталина). В 1943 году Ульяновск стал центром вновь образованной Ульяновской области. В послевоенный советский период из города с выраженной сельскохозяйственной и ремесленной занятостью населения, стал промышленным городом, в нём были сооружены предприятия машиностроения, в том числе оборонной и авиационной промышленности.

Начиная с 1960-х годов благодаря высоким темпам жилищного и промышленного строительства Ульяновск увеличился как по площади, так и по численности населения. На месте прежних сёл, прилегавших к городу, были построены современные жилые кварталы, образовавшие впоследствии Засвияжский, Заволжский и Железнодорожный районы. Старый город и прилегающая к нему северная часть образовали Ленинский район.

В преддверии празднования 100-летнего юбилея со дня рождения В. И. Ленина, в 1969—1970-х годах, исторический центр города был застроен современными зданиями: появились Ленинский мемориал, гостиница «Венец», здание Ульяновского государственного педагогического университета, Дворец культуры профсоюзов, новый железнодорожный вокзал, новый речной вокзал, центральный аэропорт и др. В 1970 году город награждён орденом Ленина за выдающиеся трудовые достижения его жителей и прекрасной организации подготовки к столетию со дня рождения Владимира Ленина. С тех пор Ульяновск становится важным туристическим центром СССР. Город, в отличие от некоторых других областных центров, не был закрытым, однако иностранным гостям от туристического маршрута отклоняться не разрешалось.

В 1976 году на левом берегу Волги началась строительство Ульяновского авиационно-промышленного комплекса, рядом с ним строился большой жилой район, называемый в народе Новым городом.

В Ульяновске жил последние годы творческий диссидент Павлов, Пётр Васильевич (1937—2010) — художник, мастер исторической и бытовой картины, портретной и пейзажной живописи Народный художник России(2003).

В Ульяновске родился известный российский рок-музыкант Николай Стравинский.

Географическое положение

Географические координаты Ульяновска: 54°19,00′ северной широты и 48°23,00′ восточной долготы. На этой же широте находятся города: Рязань, Калуга (Россия); Гданьск (Польша); Киль (Германия); Белфаст (Великобритания), Эдмонтон (Канада).

Ульяновск расположен на холмистой равнине на высоте 80-160 метров над уровнем моря. Перепады высот в черте города составляют до 60 метров. Причём в правобережной части (центре) Ульяновска лёгкие спуски и подъёмы встречаются чаще, чем в левобережной (Заволжский район). Протяжённость города в меридианном направлении — 20 км, в широтном — 30 км. Площадь (622,46 км) Ульяновск — крупный транспортный пункт, лежащий между центральной Россией и Уралом. Соседние региональные центры находятся в 3—5 часах езды на автомобиле. Город расположен в лесостепной полосе. В центральной части города существует подземная река Симбирка, впадающая в Свиягу.

Административное деление.

Город официально разделён на 4 городских района: Железнодорожный, Заволжский, Засвияжский, Ленинский.

Железнодорожный район (Ульяновск) — это южная часть города, Ленинский — центральная и северная, Засвияжский — западная и часть южного (по левому берегу реки Свияга), Заволжский — восточная.

Горожане обычно используют неформальные названия для более точного обозначения районов города: Центр или Север (часть Ленинского района от центра до северной границы города, часто уточняется — Ближний север примерно до ул. Урицкого и «Дальний север» от ул. Урицкого и далее), Пески (большой район в ближнем Засвияжье), Даманский (часть дальнего Засвияжья), Киндяковка (Железнодорожный район) в честь существовавшего имения Киндяковых (в парке Винновская роща, там находится беседка Гончарова), Нижняя терраса (ближняя часть Заволжского района, относительно Ленинского района), Верхняя терраса (дальняя часть Заволжского района), Новый город (большой район, фактически город в городе, находящийся в самой отдалённой части Заволжского района). Неформальные названия других районов: УЗТС (район возле бывшего завода УЗТС (ныне «Альфа-банк») от ул. Доватора до ул. Станкостроителей и далее), Карамзинка (район возле посёлка им. Карамзина и психиатрической больницы и далее вглубь садовых участков), Тути (район старого железнодорожного вокзала), Куликовка или Кресты (район рядом с Воскресенским некрополем, то есть старым кладбищем на ул. К. Маркса), Бутырки (район улиц Старосвияжский Пригород и Новосвияжский Пригород), Мостовая (район в северо-западной части Ленинского района).

По материалам ОТВЕТЪ-ГАЗЕТА