Как известно, раскол Русской Православной Церкви был вызван реформой патриарха Никона (в 1650-х — 1660-х годах), которую не приняла значительная часть населения. Повсюду начались протестные волнения, а кое-где и открытые восстания. Ответом правительства и официальной церкви стали жестокие законы и массовые казни старообрядцев. Множество людей уходило в глухие леса, необжитые районы страны, где основывали свои поселения-скиты. Потянулись старообрядцы и на Урал. В Катав-Ивановском и ближайших к нему районах тогда шло строительство горно-металлургических заводов. Для работы на них из Поволжья, Поморья и других краёв прибывали сотни людей. В их числе было немало старообрядцев, скрывавшихся от преследований царских властей. Доказательством тому служат то и дело обнаруживаемые (порой в самых глухих и труднодоступных местах — Зигальга, Нургуш, Зюраткуль, Бакты и др.) остатки старообрядческих скитов. Нередким явлением было здесь и отшельничество. Самый известный случай — история старца Игнатия, который скрываясь от вездесущего ока властей, жил в пещере рядом с селом Серпиевка в первой половине XIX в. Вероятнее всего он был выходцем из разгромленного властями старообрядческого монастыря Новгородской губернии.

Старообрядцы составляли значительную часть работников заводов, и во многом благодаря им в течение XVIII-XIX вв. достаточно успешно шло развитие инфраструктуры и экономики края. Не секрет, что многие из уральских заводовладельцев поддерживали тесную связь со старообрядческими общинами. Тем самым заводовладельцы получали дополнительную поддержку среди этой категории работников. Не были исключением и купцы Твердышевы, владевшие Катав-Ивановским, Юрюзанским, Усть-Катавским, Белорецким и другими заводами. По всей видимости, они и сами тайно придерживались старообрядчества. Этим, наверное, можно объяснить тот факт, что до сих пор не найдено изображений купцов Ивана и Якова Твердышевых, а также их компаньона Ивана Мясникова, хотя такие богатые люди, владевшие в XVIII в. 11 заводами на Южном Урале, вполне могли заказать свои портреты даже самым известным и дорогим художникам. Но существовало старообрядческое убеждение: если человек даст запечатлеть себя на бумаге, то будет отмечен печатью антихриста, а душой его завладеет дьявол. О крепких связях компании Твердышевых-Мясникова со старообрядцами свидетельствует и факт оказания им помощи в основании и строительстве Воскресенского монастыря, впоследствии ставшего единоверческим. Благодаря их покровительству скит превратился в большую и влиятельную монастырскую общину. Наставником был Амвросий, человек до фанатизма преданный старой вере. Твердышевы и Мясников уважали Амвросия за начитанность, жизненную мудрость. Они часто тайно переправляли в скит к Амвросию гонимых людей.

К 40-м гг. XIX в. количество старообрядцев на заводах, ранее принадлежавших Твердышевым, не только не уменьшилось, а наоборот, существенно возросло (официально их насчитывалось 228 человек). Конечно, в XIX в. власти редко прибегали к кровавым расправам над ними, как это было в самом начале церковного раскола, однако даже постоянное административное давление на них явно не способствовали нормальной жизни. Поэтому старообрядцы вынуждены были снова уходить в леса, где с новой силой стало распространяться отшельничество, возникли новые скиты. Скорее всего, именно в это время возникли старообрядческие монастыри-скиты рядом с Меседой и Александровкой.

Преследования старообрядцев на Южном Урале в пореформенный период (50-70-е гг. XIX в.) и вовсе приобрели систематический характер: аресты, обыски, допросы, изъятие религиозных ценностей. В местах наиболее заселённых старообрядцами (например, Юрюзанский завод), создавались противораскольничьи миссии, местные органы власти составляли списки тех, кто склонялся к старообрядчеству. В течение пяти лет уездный суд разбирался с «деяниями раскольников» Усть-Катавского завода. Судебный следователь А. Виноградов проводил обыски в Усть-Катаве, Юрюзани, Карауловке, допросил десятки старообрядцев поморского и часовенного толков, изъял предметы культа и религиозную литературу, «подозреваемую в раскольничьей ереси». Епархиальному начальству было предписано увещевать выявленных бунтарей в течение нескольких месяцев, чтобы отвлечь от раскола. Более серьёзные санкции (вплоть до тюремного заключения) применялись к тем, кто вовлекал в старообрядчество новых членов. Таковыми, например, оказались наставник юрюзанских часовенных Родион Шакунов и усть-катавский мастеровой Додон Куликов, который весной 1866 г. «совращал в раскол крестьян деревни Серпиевки и крестил последних в поморскую секту». Не удалось осудить жителя Юрюзани Андрея Тимофеевича Часова, видного деятеля секты часовенных, который в течение 8 лет вёл пропаганду среди жителей посёлка и смог объединить вокруг себя распавшуюся было секту. Его последователи исчислялись несколькими тысячами, в Юрюзани почти не было домов, в которых не было хотя бы одного его сторонника. Несколько раз Часов привлекался к суду, но его оправдывали. Однако, в 1900 г. он внезапно исчез из Юрюзани. Жене своей Часов оставил распоряжение об имуществе и просил нигде его не разыскивать. Неизвестно, что заставило его пойти на такой шаг. Возможно, это было связано с преследованием властей, но не исключено, что он перебрался в какой-нибудь тайный скит или даже стал отшельником.

Вообще, по сведениям Л.Н. Сурина, именно Юрюзанский завод был в это время центром местных старообрядцев. Здесь на 1897 г. числится (по Усть-Катавскому, Катав-Ивановскому, Минскому заводам, в сёлах Карауловка, Леузы, Тюбеляс, Серпиевка) 1832 раскольника, что для населения в 7896 человек составляет довольно значительную цифру. Юрюзань, безусловно, лидировала по количеству старообрядцев. У них на территории Юрюзанского посёлка существовали свои «полулегальные» молитвенные дома. А после выхода в 1905 г. царского манифеста о веротерпимости, когда старообрядцев перестали преследовать, хотя и не уравняли в правах с представителями официальной церкви, члены самой многочисленной (около 1,5 тысяч) в Юрюзани часовенной секты решили построить молельню на собственные средства. Этот храм был основан 24.05.1907 г., о чём свидетельствует найденный в конце 80-х гг. камень с надписью, положенный в его основание. После закрытия молельни в советское время, это здание, находившееся на обрывистом берегу реки рядом с заводом, использовалось вначале как подсобное и складское помещение, а затем было разобрано.

Глубокий след в истории старообрядчества горнозаводской зоны Южного Урала оставили Александровский скит, располагавшийся рядом с деревней Александровкой, и Покрово-Никольский монастырь, находившийся в 7 километрах от села Меседа.

Деревня Александровка (или первоначально Александровский посад) появилась на рубеже XVIII-XIX вв. и названа так была, скорее всего, в честь князя А. М. Белосельского-Белозерского, женившегося на внучке И.С. Мясникова и получившего в приданное уральские заводы. Местное население, среди которых преобладали старообрядцы, занималось вспомогательными работами на заводах. В самой Александровке, помимо церкви Александра Невского, существовала старообрядческая молельня. В 1820-е гг., в период гонений, часть александровских староверов основала в глухих лесах собственный скит. Здесь у них имелось общее хозяйство, небольшая часовня, где все подолгу молились. Была и собственная иконописная мастерская. Обычно иконы пишут на липовых досках, а вот александровские писались на еловых. На доску наклеивалась тонкая паволока (наподобие марли) и наносился левкас (мелово-грунтовой раствор) и только затем — рисунок. Иконы из Александровского скита и сейчас ещё можно встретить у жителей Меседы и Тюлюка. Как свидетельствуют источники, влияние старообрядцев в Александровке было даже более значительным, чем влияние официальной церкви.

Село Меседа было основано в середине XVIII в. на купленных у башкирских общин заводчиками Твердышевыми землях. Первыми жителями села стали крестьяне из Нижегородской, Костромской, Казанской губерний, купленные и переселённые на Урал. Село относилось к Юрюзанскому железоделательному заводу. Жители рубили и сплавляли лес, варили дёготь, занимались углежжением, добывали руду для нужд завода. Как и в других владениях Твердышевых, здесь было много старообрядцев, хранивших традиции и религию своих предков. В те же годы, что и Александровский скит, неподалеку от Меседы возник старообрядческий монастырь, принадлежавший к поморскому согласию и получивший название Покрово-Никольского.

Местные жители сохранили воспоминания о монастыре: в окрестностях Меседы в начале XIX в. поселился отшельник по имени Фока, который часто читал свои наставления селянам. Старец приютил у себя местную сироту Прасковью. Однажды, разбойные люди в поисках золота нагрянули к отшельнику. По счастливой случайности Прасковьи в тот момент не было дома. Разбойники долго пытали старца и, ничего не добившись, убили его. После этого Прасковья Николаевна поселилась около реки Юрюзань напротив хребта Зигальга, где в то время разрозненно жило много старцев-отшельников (они сходились лишь для совместных молитв по праздникам). Вскоре к Прасковье присоединилось еще несколько семей. Так образовался Покрово-Никольский скит. Каждая семья в скиту жила отдельно, но для молитв и приёма пищи собирались вместе. Молились очень много. Занимались хозяйством, учили молодых пению, чтению, рукоделию. Здесь была своя мастерская, где переписывались богослужебные книги, шились лествицы, подручники, а также изготавливались другие вещи, необходимые для богослужения и в быту. У живущих в скиту имелись свои огороды, пастбища, покосы. После Прасковьи Николаевны игуменьей монастыря стала Анфиса Ермолаевна Шубина. В условиях новой волны гонений, которые начались в конце XIX в., она и несколько её сподвижниц бежали в Сибирь, где основали ещё один скит. Но и в окрестностях Меседы скит продолжал существовать. В начале XX в. здесь проживало около 30 человек. На великие праздники сюда для молитвы приходили жители из соседних сёл и даже из Златоуста, Дувана, Кропачево и других мест.

Во второй половине 20-х гг. XX в. большевики по всей стране предприняли решающее наступление на религию. На основании постановления Катавского Райисполкома от 09.09 1932 г. старообрядческие скиты были принудительно закрыты. По воспоминаниям старожилов, вооружённые люди нагрянули в Месединский скит прямо во время богослужения, всех выгнали из моленной и опечатали помещение. Всё имущество монастырей (сельскохозяйственный инвентарь, дома, хозяйственные постройки, скот, продовольствие) было конфисковано и передано колхозам. Изъятое продовольствие направлялось для снабжения сельских учителей, пенсионеров, семей красноармейцев. Жители монастырей должны были покинуть скиты и разъехаться по местам своего прежнего жительства или к своим родственникам. Начальнику районного управления милиции (РУМ) было предписано проследить за выездом монахов. Последняя настоятельница Покрово-Никольского монастыря старица Агния (Евдокия Карповна Хардина) поселилась в Меседе, и её дом с этого времени был центром местных старообрядцев. В нём Агния и прожила до самой смерти в 1995 г.

Однако незаконное изъятие имущества жителей скитов вызвало волну жалоб в прокуратуру Катав-Ивановска. Прокурор Катавского района Чувилов признал эти жалобы обоснованными и потребовал от районных властей восстановления законности. Но Катавский РИК посчитал действия своих должностных лиц правильными. Тогда районный прокурор направил свой протест в Президиум Уральского Областного Исполнительного Комитета, откуда 21.12.1932 г. пришло предписание о проведении расследования и докладе о его результатах в течение 20 дней. Самым упорным в деле возвращения своего имущества оказался Пепеляев Г.И., который являлся к тому же Героем Труда, заслуженным человеком. Собрав огромное количество всевозможных справок и подтверждений, он в течение осени 1932 г. направил несколько жалоб в Катавский РИК, районную прокуратуру, Облисполком. Облисполком в итоге рекомендовал местным органам власти вернуть жалобщику «неправильно конфискованное имущество». Оно и было возвращено частично (после вычета из него сельхозналога). Но в принципе это ничего не меняло. Большевики добились главного — оплоту старообрядчества в этих местах был нанесён сильнейший удар, от которого здешние монастыри уже не оправились.

Поместный Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся в 1971 году, отменил проклятия в адрес старообрядцев, высказанные соборами 1656 и 1667 годов. Это создало условия для сглаживания противоречий между старообрядчеством и ортодоксальной церковью, хотя окончательного их примирения до сих пор пока не произошло.

По материалам Александра Сысова.

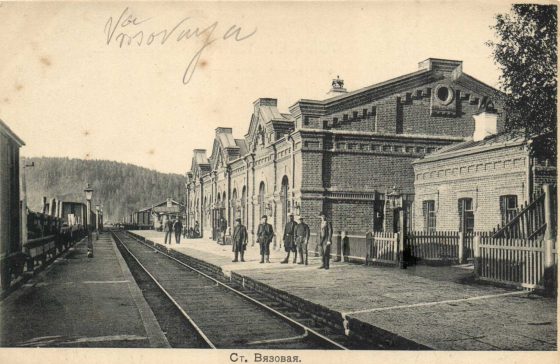

В конце 1890-ых гг. при этой станции был основан одноименный поселок, который тогда относился к Юрюзанской волости Златоустовского уезда Уфимской губернии. В начале 20 века на станции Вязовая создается паровозное депо. В 1903-1905 гг. от станции была протянута 35-вёрстная железнодорожная ветвь к Юрюзанскому и Катав-Ивановскому заводам.

В конце 1890-ых гг. при этой станции был основан одноименный поселок, который тогда относился к Юрюзанской волости Златоустовского уезда Уфимской губернии. В начале 20 века на станции Вязовая создается паровозное депо. В 1903-1905 гг. от станции была протянута 35-вёрстная железнодорожная ветвь к Юрюзанскому и Катав-Ивановскому заводам. Со временем станция Вязовая становится узловой, сортировочной для обработки вагонов с цементом из Катав-Ивановска, с холодильниками Юрюзанского завода, других грузов Катав-Ивановской ветки. В 1934 году станция была отнесена к Южно-Уральской железной дороге. В 1970 г. на станции имелись товарная и багажная конторы, пункт технического осмотра вагонов, локомотивное депо, дистанция пути, узел связи, больница, отдел рабочего снабжения.

Со временем станция Вязовая становится узловой, сортировочной для обработки вагонов с цементом из Катав-Ивановска, с холодильниками Юрюзанского завода, других грузов Катав-Ивановской ветки. В 1934 году станция была отнесена к Южно-Уральской железной дороге. В 1970 г. на станции имелись товарная и багажная конторы, пункт технического осмотра вагонов, локомотивное депо, дистанция пути, узел связи, больница, отдел рабочего снабжения.

В 1929 (или 1930) г. храм был закрыт, колокольня разрушена, иконы сожжены. В нем разместились партийный комитет ВКП(б) и другие учреждения. Около 1940 г. к бывшему церковному зданию был сделан пристрой, и оно функционировало позднее как клуб железнодорожников. В 1960-ых гг. это здание снесли и на его месте построили кирпичное здание клуба железнодорожников типовой кубообразной формы.

В 1929 (или 1930) г. храм был закрыт, колокольня разрушена, иконы сожжены. В нем разместились партийный комитет ВКП(б) и другие учреждения. Около 1940 г. к бывшему церковному зданию был сделан пристрой, и оно функционировало позднее как клуб железнодорожников. В 1960-ых гг. это здание снесли и на его месте построили кирпичное здание клуба железнодорожников типовой кубообразной формы.

В 1930-ых гг. в Вязовой организуется артель «Авангард». В Великую Отечественную войну, в 1943 г., высокого звания Героев Советского Союза были удостоены сержант, командир отделения 63-го лыжного батальона Алексей Степанович Головин,

В 1930-ых гг. в Вязовой организуется артель «Авангард». В Великую Отечественную войну, в 1943 г., высокого звания Героев Советского Союза были удостоены сержант, командир отделения 63-го лыжного батальона Алексей Степанович Головин, до ухода в армию работавший на станции Вязовая путеобходчиком, и уроженец Вязовой, командир и наводчик противотанкового 45-миллиметрового орудия гвардеец Иван Александрович Кукарин.

до ухода в армию работавший на станции Вязовая путеобходчиком, и уроженец Вязовой, командир и наводчик противотанкового 45-миллиметрового орудия гвардеец Иван Александрович Кукарин.